عمر عابدين: تضامن وحوار وعنف.. عن الهوية والديموقراطية في مصر

المقدمة

تُعد الحوارات الوطنية من أبرز آليات حل النزاعات السياسية والاجتماعية والوصول إلى قدر من التفاهم داخل النظام السياسي والاجتماعي الشامل.

وإنّ القضايا الاجتماعية (أو السياسية) الكبرى مثل أي قضية تتعلق بالحياة اليومية للأفراد والجماعات، هي بمثابة مواضيع رئيسية للحوار.

تتفق المقولات النظرية والممارسات داخل المشهد السياسي حول عبارة مفادها أنّ التجانس الاجتماعي ليس ممكناً، وهذا يعني أنّ الاختلاف على مستويات عدة هو أمر حتمي بالمجتمعات المعاصرة، لذا فإنّ الديموقراطية الليبرالية هي إحدى الأطر التي يمكن من خلالها إدارة/تسوية ذلك الخلاف.

تُثير الثورات والإصلاحات والمحطات الفارقة في تاريخ المجتمعات -مثل ما هو الحال في المجتمع المصري منذ اندلاع ثورة يناير ٢٠١١ وحتّى الآن- عدة إشكالات بنيوية، تقف عائقًا أمام التقدّم في حوار تفاعلي وسلمي وفعّال بين مكونات المجتمع المختلفة.

تظهر هذه الإشكالات في صور تحديات إيديولوجية ومصلحية وثقافية وفكرية واقتصادية وهوياتية. يؤدّي الصراع على تلك القضايا إلى خصومات وعداوات وإقصاءات لصالح فئات وجماعات سياسية قريبة من السلطة مثل ما هو الحال في مصر اليوم.

يظهر سؤال الهوية ضمن هذه التحديات بوصفه عاملا مباشرا، بالإضافة إلى كونه عاملًا ضمنيًا يؤثر في عملية الحوار الفعّال بين أطياف المجتمع أو ممثليها، وهو الذي يؤثّرُ في قدرة المجتمع على تطبيق المبادئ التي تُمكّننا من الوصول إلى حكم ديموقراطي. كان النقاش حول الهوية في الحالة المصرية مختزلًا إلى حد كبير خلال العقدين الأخيرين، فقد سار في ساحة الخلافات الإيديولوجية، والصور النمطية، والأحكام المسبقة، والتصنيفات البسيطة، وهذا أدى إلى صراع بين أفراد يُصنّفون ضمن ثنائية: “العلمانيين” مقابل “الإسلاميين” على سبيل المثال. يعني هذا أنّ الهوية أصبحت مُسيّسة (politicized) في مصر إلى حد كبير. كما زادت حدة الصراع من تصلب التزام الأفراد بمواقف مجموعاتهم التي تمنح معنى لتلك “الهوية السياسية”، مما يعظم من الاستقطاب الاجتماعي.

كانت الهوية في مصر بعد محطتي ثورة ٢٠١١ وانقلاب ٢٠١٣ مصدرًا للسلطة أو للمنافسة داخل المشهد السياسي. ساعدت الهوية في خلق ثنائية “نحن” مقابل “هم”، مما يوضح وجود مجموعة تتمتع بقواعد ومواقف سياسية واقتصادية وثقافية تمثل حدودها. كما تؤكد هذه المجموعة على “الغيرية” (otherness)، أي إنّها تختلف عن المجموعة الأخرى التي تُنافسها دائمًا. كان التأكيد على الاختلاف مبدأً حاسمًا أيضًا لشرعنة ممارسات الاضطهاد والإقصاء وتهميش فئات اجتماعية وسياسية لصالح فئات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، أدى ذلك المفهوم للهوية إلى تفاقم نبرة وممارسات التعصب بين الجماعات المختلفة.

وبهذا، فإنّه يتبلور المفهوم الأوسع للهوية في السياق المصري، كما في سياقات عربية وغير عربية أخرى حول عدة سمات:

أولاً: أنّه مفهوم سياسي يرتبط بالإيديولوجيا.

ثانيًا: أنّه مفهوم اجتماعي يقوم برسم حدود المجموعات.

ثالثًا: هو مفهوم ثقافي، إذ يُحدد سمات ثقافة بعينها كما يُعرّف الآخر بسمات المنتمي لهوية مختلفة.

وأخيرًا: هو مفهوم اقتصادي يميز من له الاستحقاقية في الحصول على امتيازات بناءً على هويته الاقتصادية، أي موقعه في السلم الاجتماعي.

كل هذه التعقيدات تخبرنا بحيوية مسألة الهوية في السياق المصري، بسبب تأثيرها الكبير على عملية التفكير في القضايا والتعبئة والحوار من أجل حل المشكلات السياسية والاجتماعية. لذلك، يعد هذا النقاش أمرًا ضروريًا، من أجل تفكيك مقولاته وتجاوز بعض الأطروحات التي تُصلب من التقدم نحو الوصول إلى حكم رشيد (good governance)، آليته الأساسية هي “الديموقراطية”، كما أنّ ذلك النقاش يُسهم في تطوير تصورات بديلة لحل أزمة الخلاف حول أزماتنا الهوياتية.

نزعم في هذه الورقة أنّ الهوية هي إحدى محددات بناء المجتمع والتفاعل بين جميع أطيافه تضامنًا وصراعًا، مثل الاقتصاد والسياسية، فهي تقع في عمق معاش الأفراد، الذين يؤكّدون على انتماءاتهم لجماعات ووجهات نظر على حساب أخرى، مما يجعله واضحًا في أوقات النقاش والتحاور التفاعلي من أجل حل الأزمات التي يُواجهها المجتمع المصري.

ولهذا فمسألة الهوية جديرة للنقاش، ليس فقط بوصفها موقفا، بل تُميّز مجموعات وأفراد عن بعضهم، لكنّ ذلك لا يمنع تطوير “عقل تواصلي” وبناء ثقة تعمل تحت مظلة تفاعل سياسي أو اجتماعي شامل على الرغم من أية تحديات.

نحاول في هذه الورقة التعمّق في سؤال الهوية وعلاقته بالحوار الديموقراطي والمجتمعي، بناء على المصالح الوطنية، التي تتجاوز خصوصيّات المجموعة وتدرك أهمية إدارة الاختلاف. ومن خلال فحص الحالة المصرية ومقارنتها بحالات أخرى، نعمل في الجزء الأول من الورقة على محاولة فهم: “لماذا مسألة الهوية موضوع مهم للنقاش في المشهد السياسي والاجتماعي”، أما الجزء الثاني سيكون محورًا لفهم كيف تختلف صور الهوية في مصر وكيف تُشكّل مصدرًا للصراع والتضامن، وفي الجزء الثالث نتناول آليات إدارات الخلافات الهوياتية بين الأفراد والجماعات والأحزاب في مصر، من خلال التركيز على الديمقراطية ومفرداتها، وخصوصًا مفاهيم “الهوية المشتركة” و”المواطنة الاجتماعية/السياسية” و”المشاركة السياسية”، أما الجزء الرابع والأخير فسوف نقترح توصيات للمهتمين بالفاعلين والفعالية، من أجل إعادة فهم موقع الهوية من الخلاف، وإعادة فهم سماتها، بما لا يُعيق التواصل التفاعلي.

لإنجاز هذا البحث، نستعين بالدراسات والأبحاث الأكاديمية التي تناولت مسألة الهوية وعلاقتها بالديموقراطية في سياقات تتشابه وتختلف مع الحالة المصرية، إضافة إلى الاعتماد على بعض المصادر الأولية والثانوية، التي تُمكّننا من استحضار بعض النقاط المفصلية في المشهد المصري في المجالين الفعلي والافتراضي (وسائل التواصل الاجتماعي) خلال عقدين من الزمن.

أولًا، ما الهوية وما علاقتها بالديموقراطية؟

“الهوية هي مجموع المحددات والمنطلقات والسمات التي من خلالها يتصور الأفراد أو الجماعات أنفسهم. وهي التي تعرفهم وتقيم حدودًا (borders) بينهم وبين الآخرين. كما أنّ السياق له دور مهم في تحديد الأولويات الهوياتية، لا سيما في مجال السياسة. فحسب السياق، تختلف الأولويات الهوياتية المتداخلة. فقد ينتمي الفرد إلى دين وطبقة وحزب وجماعة عرقية وثقافة وإيديولوجيا ومجموعة رياضية. ومع ذلك تختلف أولويات الأفراد والجماعات في التفاعل مع هذه الهويات بحسب السياق الزماني والمكاني”.[1] هذا ما يذكره المفكر الهندي-البريطاني والمنظّر الاجتماعي أمارتيا سن، في أطروحته حول “الهوية والعنف: وهم المصير الحتمي”، التي يُعرّف فيها معنى الهوية، كما يوضح كيفية تعدد الهويات عند الأفراد أو الجماعات. ووفقا لذلك ليس من الحتمي أن ينتمي الأفراد أو الجماعات إلى هويات أُحادية، بل هي مزيج من هويات متعددة. فقد يكون الفرد متدينًا، يتفاعل بمفاهيم ليبرالية، ينتمي إلى طبقة اقتصادية متوسطة، ومشجعًا لنادٍ رياضي.

عند طرح مسألة الهوية في علاقتها بالديموقراطية، توضح الأكاديمية الأمريكية إيمي غوتمان في كتابها الهوية في الديموقراطية Identity in Democracy العلاقة التفاعلية والمعقدة بين الهوية والديموقراطية. وتكشف الكاتبة عن المقاربات التي يمكن أن توجه عدستنا نحو فهم العلاقة بين العمليتين. هناك مقاربات معيارية تحاول وضع الهوية مقابل الديموقراطية، كما لو أننا نتحدث عن فضاء سوداوي مقابل آخر وردي. من هذه الزاوية، يجب على الأنظمة التي تعمل تحت مظلة الديموقراطيات الليبرالية (Liberal Democracy) أن تحافظ على الأسس الديموقراطية، مع تجنب الخصوصيات الهوياتية التي قد تنزع السمات الفردية والخصوصية عن الأفراد وتمنع تفاعلهم في المجال العام بوصفهم مواطنين.

من جهة أخرى، يقارب البعض العلاقة بين الهوية والديموقراطية على أنها عمليات ضرورية لتشكيل المجال المدني. وبالتالي تتواجد الهوية والديموقراطية بشكل متوازٍ في العملية السياسية التي تتضمن المشاركة السياسية والاعتراف بالحقوق الفردية والجماعية للمواطنين[2]. بعبارة أخرى لا يمكننا الحديث عن نظام ديموقراطي دون فهم الحضور الهوياتي للمجموعات المتعددة. هذا التشابك بين العمليتين هو الذي يُبنى عليه “سياسات الهوية”. في سياق أوسع، تُعد السياسة الوطنية خليطًا بين العملية الديموقراطية التي تُسيّر الحياة السياسية ومجموع الهويات المتنافسة.

وبذلك، فإنّ الديموقراطية والهوية يشكلان معًا المجال السياسي. تتضمن العلاقة بين الهوية والديموقراطية عدة متغيرات، تشكل مسرح هذه العلاقة:

أولًا الفواعل.

ثانيًا منظومات التفكير.

ثالثًا المجالات المدنية للتفاعل.

رابعًا الأعراف التي تنظم العملية الحوارية.

يجادل هشام سلام في كتابه سياسة بلا طبقات Classless Politics أنه عند العودة إلى التاريخ السياسي المصري، وبالأخص في فترتي السادات ومبارك، تم تهميش السياسة الطبقية والمعارك حول الإجراءات الاقتصادية والسياسية. في المقابل، سُحب النقاش ليرتكز حول مسألة الهوية.

بعبارة أخرى يرى سلام أنه قد تم إعادة صياغة الحياة السياسية في مصر ما بعد جمال عبد الناصر بطريقة تضع مسائل الهوية الوطنية والدينية في مركز الحياة السياسية. على مدار عقود من الزمن (وحتى اليوم كما سنوضح في الأقسام اللاحقة من الورقة)، أصبح المجال السياسي في مصر يتجه نحو مشهد يحمل اعتبارات هوياتية وأقل طبقية. هذا الزعم يفسر لنا سبب اختيار نظام السادات ومبارك استيعاب جماعة الإخوان المسلمين على حساب اليسار، ليصبح الصراع مركّزًا حول القضايا المتعلقة بالدين/الشريعة والثقافة والتعليم، بدلاً من مناقشة سياسات الانفتاح الاقتصادي والخصخصة.

إضافة إلى ذلك، حملت فكرة إدماج القوى السياسية بأشكال وأوزان مختلفة مكانة مركزية لفهم السياسة المصرية. فعلى سبيل المثال، دمج كلٌ من السادات ومبارك الإسلاميين في النظام الاقتصادي الكبير. وبذلك نجح الإسلاميون في مراكمة ثروات، كما سُمح لهم بتطوير شبكات عبر الحدود وبناء علاقات جيدة مع دول الخليج. كما توسعت مؤسسات الخدمات الاجتماعية باعتبارها جزءًا من السياسات النيوليبرالية. تمثلت الممارسة الميدانية الأبرز في نشاط الحركة الطلابية والنقابية لجماعة الإخوان المسلمين على حساب اليسار. من ناحية أخرى تم ابتلاع اليسار، وتمت نزع سمة الاستقلالية عنه، ليُدمج تحت الإطار المؤسسي للدولة المصرية[3].

ويرى عزمي بشارة أن الديموقراطية في الوطن العربي ترتبط بثلاثة عناصر رئيسية:

أولًا: الثقافة السياسية للنخب، والتي تعني قدرة النخب على الحوار للوصول إلى اتفاق حول كيفية إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مبادئ الديموقراطية. أي أن بشارة يضع الحوار الوطني كركيزة رئيسية لتفاعل النخب في المجال العام، ويعتبره في مركز العملية السياسية، خصوصًا في ظل الطموح إلى الوصول إلى حكم ديموقراطي.

ثانيًا: الدور السياسي للجيش، الذي يتمسّك دائمًا بالسلطة والبقاء فيها أطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى قمع كل القنوات الديموقراطية.

ثالثًا: الطائفية، أو بمعنى أدق الهوية، إذا اعتبرنا أن الطائفة هي إحدى الترجمات العملية لمفهوم الهوية.

ثانيًا، صور الهوية مصريًّا

“إذا كانوا هيكلمونا عن الحتمية الدرامية،

فاحنا هنكلمهم عن الحتمية الشرعية“

حسام أبو البخاري، 2012

نزعم في هذه الورقة أنّ الهوية في مصر نقاش عابر للمجالات، يتجاوز ثنائية الإسلامي والعلماني، فهي ديموقراطية-دستورية، اجتماعية-اقتصادية، دينية-ثقافية، ومحلية-كونية. مرّت الهوية في مصر منذ خمسينيات القرن الماضي وحتّى يومنا هذا بعدة أشكال، يُمكن وصف سماتها كما يلي:

أولًا: كانت جميعها مصدرًا كامنًا للعنف.

ثانيًا: كانت مصدرًا للوصول إلى السلطة لحفظ ثوابت وسمات تلك الهوية، أي إبقاء شعور التمايز عن الآخرين والسيطرة عليهم لأطول فترة ممكنة.

ثالثًا: كانت قناة للحصول على قبول وشرعية اجتماعية وسياسية.

رابعًا: أنها أداة لإدارة الاختلاف، من خلال الاقصاء أو الاستيعاب، أي استبعاد المختلف أو دمجه داخل مؤسسات الدولة.

خامسًا: أنها كانت وسيلة لتوسيع شبكات المحسوبية التي تتضمن امتيازات لجماعات وأفراد على حساب الآخرين.

تباينت الصور الهوياتية عبر التاريخ المصري القديم والحديث، بين فرعونية، وإسلامية نادت بها حركة الصحوة الإسلامية، وعربية كما أرادتها القومية الناصرية، وإفريقية، التي أكدت على الانتماء المصري للكل الإفريقي.

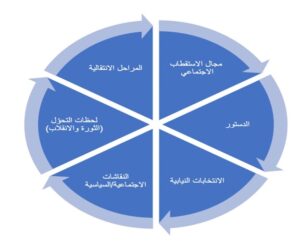

الشكل (1)، يُوضّح أشكال الهوية عبر التاريخ المصري الحديث.

تقوم روابط الهوية داخل الجماعة الواحدة أو العابرة للجماعات والأفراد على أساس عنصر أو معتقد أو فكرة فأكثر، مثل الدين والجنس والطبقة والتاريخ. تشكّل هذه العناصر تصورات الجماعات وتقود ممارساتها في السياسة والمجتمع. يتمثل المشهد الأبرز الذي يوحد الناس أو يفرقهم في شعورهم بالتفاؤل أو التشاؤم، والحب أو الكراهية، بناء على معانٍ ورموز وتفاعلات اجتماعية. كانت تلك المعاني، التي تُنتجها الآلات الهوياتية في مصر ما بعد الثورة، مصدرًا للعنف السياسي والاجتماعي. وعلى جهة أخرى، كانت مفردات القومية مثل التاريخ والحضارة والأرض والموارد والسيادة الشعبية أرضية مشتركة عند المصريين لتعريف “مصريتهم”، أي الخصوصية المصرية Egyptian Distinctiveness . شكّلت هذه المفردات مخيالًا رصينًا لدى المصريين لمواجهة الخطر[4].

يُمكن مُراقبة الخلافات الهوياتية في مصر في العقدين الآخرين، عبر مجالات مختلفة:

أولًا: لحظة التحولات، أي لحظتي ثورة 2011 وانقلاب 2013.

ثانيًا: المراحل الانتقالية.

ثالثًا: الانتخابات النيابية.

رابعًا: مرحلة صياغة الدستور.

خامسًا: النقاشات السياسية والاجتماعية social and political debates في المجال العام.

سادسًا: الاستقطاب الهوياتي، الذي تمركز حول ثنائية الإسلاميين مقابل العلمانيين.

سابعًا: السجال حول الكيفية التي يُمكن أن تُصاغ من خلالها “الحالة المدنية” في المجتمع المصري.

الهوية المشتركة لحظة ثورة يناير 2011

أما فيما يتعلق بحضور الهوية المشتركة في لحظة الثورة، فقد دفعَت مشاعرٌ مختلطة من الحرمان والكراهية، الساخطين على نظام مبارك إلى رفع شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” وحرق مقرات الحزب الوطني في أنحاء الجمهورية. كان مصدر هذه المشاعر الإقصاء وسلب الحقوق السياسية والاجتماعية[5].

كما كانت الوعود السياسية للطبقة الوسطى والنخب المُعارضة التي جمعت الحشود جزءًا من “هوية اجتماعية بديلة” alternative social identity، وكانت قائمة على تبني خطاب مُجرّد يعمل على تجاوز الهويات القائمة على الدين والإيديولوجيا. دعى هذا الخطاب إلى استعادة مفاهيم “العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، وهي المفاهيم التي شكّلت أرضية مشتركة جمعت أطياف المعارضة في ميدان واحد: ميدان التحرير، لإسقاط النظام. في الوقت نفسه تصاعدت أعمال الشغب التي لم ندرك دوافعها بشكل كامل، ولكن كانت الهوية دافعًا كامنًا وراءها، ومنها تلك التي استهدفت المسيحيين[6].

الشكل (2)، والذي يتضمن مطالب الثورة المصرية: عيش، حرية، عدالة اجتماعية.

المدنية بوصفها سجالًا بين الهويات في مرحلة التحول الديموقراطي:

في الفترة نفسها، نالت مفاهيم “المدنية” و”الدولة المدنية” رواجًا واسعًا على مستوى الفاعلين السياسيين ومتخذي القرار، بوصفها إحدى الأرضيات الديموقراطية المشتركة التي من الممكن أن تُنظم نمط عملية التفاعل بين المتنافسين في المجال السياسي. لكن سرعان ما تحوّل ذلك المشترك إلى موضع خلاف، وذلك بسبب التأويلات المتعددة والمختزلة وغير الدقيقة لما يُمكن أن تعنية ” مدنية”. ربما كان هذا الاختزال، سببًا أساسيًّا أدى إلى الاستقطاب الهوياتي.

تلخصت وجهة نظر الإسلاميين في أن المدنية تعني التطبيق الكامل لليبرالية الأخلاقية، مع التركيز على معاداتها للدين أو تناقضها معه. في المقابل، ابتعد آخرون نحو تأويلات أكثر راديكالية تخلط بين المدنية والعلمانية. علاوة على ذلك، أكّد الإسلاميون أنّه تعني المدنية ضرورة تطبيق القانون وفصل الجيش عن السياسية لمنع تداخل المدني مع اللا-مدني (أي الأمني والعسكري).

وهنا جميعًا نتذكر خطاب حازم شومان أحد مشايخ السلفية حينما قال: “مدنية يعني ايه يا برادعي، يعني أمك ما تلبسش حجاب. ليه؟ أمي أنا؟!، يعني ايه ليبرالية يا برادعي، يا أيها اللي بنتك متجوزة نصراني كافر. ليبرالية، يعني أي حكم يحكمنا إلّا الإسلام، ليبرالية اقتصادية، يعني أي مصدر تقدر تكسب منه فلوس“[7]. أمّا الليبراليون المصريون فقد تبلورَ فهمهم للمدنية حول علمنة الدولة، التي يُفصل فيها الدين عن السياسة، كما إتاحة مساحات أكبر للحقوق الاجتماعية والشخصية. ومن وجهة نظر تُنزع أكثر موضوعية، فإنّ المدنية تعني التنافس على التمثيل الشعبي وإدارة الموارد بما يتفق مع الصالح العام[8].

الاستقطاب الإسلامي العلماني أرضية للصراع الهوياتي:

ظهرت الهوية لتكشف عن نفسها في مراحل صياغة مبادئ الحياة السياسية بعد الربيع العربي، لنتصادم جميعًا مع ثنائية “الإسلاميين” مقابل “العلمانيين”. مثّلت هذه الثنائية ساحة الاستقطاب الهوياتي على المستوى السياسي والاجتماعي/الشعبي، التي ميّزت تلك المرحلة[9]. كانت تلك الصورة الأكثر وضوحًا وبساطة واختزالًا لما يُمكن أن تعنيه الهوية في مجال يسعى لصياغة حياة ديموقراطية وبناء توافقات آنذاك.

لم تكن الحدود الثقافية التي تُمّكن مجموعة من تصور الآخر بوصفه يقع خارج المجموعة واضحة، إلّا أنّ تصور الآخر بوصفه آخرًا كان قائمًا على بعض المعاني والرموز، مثل “التشدد الديني” أو “إغفال أوامر الشريعة الإسلامية” أو أربنة Europeanization المجتمع المصري. وبهذا، فلم تتصارع النخب الحالمة بالسلطة وداعمُوهم على المستوى الشعبي لتحديد الخصوصيات الهوياتية الواضحة، وإنّما كانت الحرب الكلامية والعنف اللفظي والجسدي جزءًا من معادلة “الاستقطاب”.

الانتخابات النيابية، حشود في الظاهر وهوية في الباطن:

شكّلت الانتخابات البرلمانية في عصر مبارك، على مدار عقود من الزمن ساحة أخرى تظهر فيها صراعات الهويات الفرعية sub-cultures المختلفة للأحزاب والجماعات السياسية. كان التنافس الديموقراطي حاضرًا بوصفه مصدرًا صريحًا للتفاعل السياسي بين معارضي مبارك والنظام، وأيضًا بين المعارضين أنفسهم. لكنّ الهوية ظلت تظهر بوصفها مُحرّكا ودافعا للمتنافسين. ففي حين حرّك جماعة الإخوان المسلمين والمتضامنين معها شعار “الإسلام هو الحل” للإدلاء بأصواتهم في معظم المناسبات الانتخابية التي سبقت الثورة، تأكيدًا على “شمولية الدين” وتشابكه المباشر في المجال العام، كان شعار مرشحي الحزب الوطني في الدوائر الانتخابية يميلُ أكثر نحو التأكيد على شعارات أكثر عمومية وأقل إيديولوجية، مثل: “من أجل مستقبل مصر”.

الشكل (3)، والذي يُظهر أحد شعارات الحزب الوطني في الانتخابات النيابية: من أجل مستقبل مصر.

الشكل (4)، والذي يتضح فيه شعار الاخوان المسلمين لعدة سنوات على الساحة المصرية: الإسلام هو الحل.

النقاشات الاجتماعية والسياسية:

بعد فتح المجال المدني بشكل أكبر بعد ثورة 25 يناير 2011، أصبح هناك مساحة أكبر للمشاركة الخطابية والتمثيلية. تبع ذلك نقاشات عدة حول القضايا التي يجب أن يتبناها السياسيون للإجابة على سؤال الحدود الاجتماعية والثقافية التي تُشكّل محددات المجتمع المصري. تخللت هذه النقاشات حروب هوياتية صريحة ودفينة. كما علت فيها أصوات الإسلاميين والليبراليين، باعتبارهم الأصوات الأكثر قدرة على إيصال رسائل قيمية.

من الأمثلة التي تُمكّنا من مراقبة ذلك السجال الهوياتي، المناظرة التي كان طرفاها حسام أبو البخاري وفاضل سليمان من ناحية باعتبارهم ممثلين لوجهة نظر الإسلاميين، ومدحت ومحمد العدل من ناحية أخرى كممثلين لليبراليين، والتي ناقشت موضوع “الدراما المصرية”، ومساريها: المُوجه والواقعي. دار الحوار حول الهوية من خلال أربعة مستويات مختلفة:

أولًا: التاريخية، فثانيًا: الدولانية/الرقابية، فثالثًا: تداخل الهوية الإسلامية والليبرالية، فرابعًا: الحتمية الإيديولوجية.

اتفق المتناظرون حول مقولة مفادها أنّه لم تقم الدراما المصرية بعرض هويتها ووقائعها التاريخية بشكل واضح، فلم يُنتج إلى الآن فيلم مصري يعرض بشكل مُفصَّل حرب 1973. هذا الاتفاق، يُحيلنا إلى أنّه ثمة اتفاق حول “هوية مشتركة” أرضيتها التاريخ كما الدين بوصفه جزءًا من التاريخ المصري، وليس بوصفه ثقافة للحياة اليومية أو مُعتقد ديني، فأيضًا اتفق المشاركون حول ضرورة عرض بعض وقائع التاريخ الإسلامي من خلال الوسيط الفني المصري. هنا يُوضّح مدحت العدل: “أنا معنديش مشكلة ان أعمل فيلم يعرض تاريخ الأندلس“.

تظهر الدولة بمؤسساتها التقليدية كجهاز “رقابة وهيمنة”، لتُخبرنا بما الذي يجب قوله وفعله، وما هي المسائل التي تتقلص بها مساحات التفاوض إلى مستويات دنيا، وهنا يقول مدحت العدل منفعلًا وساخرًا: “احنا كشركات إنتاج في مصر لو عملنا فيلم عن أكتوبر، هنقعد في البيت، وأروح أنا أبيع فجل أو رز بلبن“.[10]

الشكل (5)، صورة من فيديو لمناظرة حول الدراما المصرية.

الدستور:

كان الدستور المصري مجالًا مدنيًّا وديموقراطيًّا آخرًا للتفاوض بين ممثلي الاتجاهات السياسية المختلفة على ما يجب أن تكون عليه هوية المصريين. شهدت محادثات لجنة كتابة دستور 2012 خلافات على بعض المواد المتعلقة بالهوية. كان “الدين” عنصرًا للحرب الهوياتية والرمزية. لم تختلف لغة الخطاب السياسي على التأكيد على ارتباط الهوية المصرية بالهوية الإسلامية باعتبارها مصدرًا لتعريف مصر ولتشريع قوانينها. بل إنّ رؤساء مصر من ناصر إلى السيسي، أدركوا أنّ إقحام الدين في الخطاب هو جزء أساسي لمخاطبة المواطن المصري، الذي يعتبر “الإسلام” أو “المسيحية” عُنصرًا لا يتجزأ من هويته. لكنّ الخلاف القائم على الهوية بين النخب السياسية كان جزءًا من “الحرب الرمزية” Symbolic war تارة، وأرضية للعنف حينًا آخر[11].

نصّت الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر في عام 2012 في المادة الأولى من باب “الدولة والمجتمع”، على أنّ “جمهورية مصر العربية دولة مستقلة، ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديموقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وامتداده الآسيوي، ويُشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية”[12]. اعتبرت القوى الليبرالية أن مَوقع مصر في المادة الأولى من دستورها بوصفها جزءا من “الأمة الإسلامية” هو محاولة واضحة لما أسمته “أسلمة هوية الدولة والمجتمع”.

بالرغم من هذا، كان هناك اتفاق على أن “الإسلام” هو الدين الرسمي للدولة. حرص الإسلاميون، وخصوصًا سلفيو مصر، على وضع “الشريعة الإسلامية” في مركز التشريع. في حين ناقش الإخوان المسلمون تعديل هذه الصيغة لتتحدث عن “المبادئ”، وهو ما اعتبره السلفيون تمطيطًا للهوية الإسلامية. من جانب آخر، اكتفت النخب الدولانية ومؤسسات الدولة، بما فيها مؤسسة الأزهر، بوضع الدين الإسلامي بشكل مُجرد على أنّه مشترك ثقافي ومعرف هوياتي لمصر. هنا تظهر حرب أخرى: هل الهوية الدينية ثقافة اجتماعية أم ممارسة سياسية وتشريعية أم خطاب؟ وهو ما لم يحسمه الدستور المصري في أيٍ من نُسخه حتى اليوم.

كان الصراع قائمًا في نفس الدستور حول الكيفية التي يُمكن من خلالها أن يتبنّى بلد مسلم مبادئ حكم تجمع بين الديموقراطية والإسلاماوية. نصّ الدستور على أنّ نظام الدولة ديموقراطي، يقوم على عدة مبادئ: أولًا المواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات. ثانيًا التعددية السياسية والحزبية. ثالثًا سيادة القانون. رابعًا احترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات. خامسًا التداول السلمي للسلطة. سادسًا الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).

سابعًا منع تدشين أحزاب سياسية تقوم على أساس التمييز بناءً على الجنس أو الأصل أو الدين. ثامنًا أن يقوم النظام الديموقراطي على مبدأ الشورى. مثَّلت الأخيرة، التي تضع “الشورى” في قلب العملية الديموقراطية، عُمق الخلاف. اعتُبرت الشورى خلطًا بين مفاهيم الهوية الإسلامية ومفهوم الديموقراطية الليبرالية، خاصة في مسألة التمثيل. ولذلك، قام دستور 2013 بحذف “الشورى”[13]، التي قد يُعاد تأويلها على نحو مختلف فيما يخص معنى الديموقراطية.

على مستوى الأسرة، ظلّت التقاليد والأعراف التقليدية حاكمة لها، باعتبارها جزءًا من الهوية السائدة في المجتمع المصري. أدى الانفتاح الثقافي الذي هو نتاج العولمة الاجتماعية والتكنولوجية، إلى إحداث بعض التغييرات في الأدوار التقليدية داخل منظومة الأسرة. هنا يظهر مفهوم “الأسر المحافظة” بالمعنى الاجتماعي والديني، مقابل “الأسر المنفتحة”، وهي التي ترتبط بالطبقة في السياق المصري. ويُعرّف الدستور المصري الأسرة بأنها: “أساس المجتمع وقوامه”، أما فيما يتعلق بالتصور الدستوري للمرأة، فهو الذي كان محلا للخلاف بين النخب الإسلامية والليبرالية، ففيما عمل دستور 2012 على إضفاء طابع إسلامي في المادة التاسعة، ليحدّ من دور المرأة من وجهة نظر النخب الليبرالية، لم نجد أي نص يُقيّد من دور المرأة. وقد أضاف دستور 2013 التزام الدولة المصرية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والتغاضي عن التمسك بنص “بما لا يُخالف الشريعة الإسلامية” عند الحكم في مسائل الميراث والتعدد[14].

الشكل (6) يُوضّح أمثلة ل”لمجالات التي تتصارع فيها الهويات في مصر”. المصدر: الباحث.

من خلال تحليل مشهد الصراع على بعض مواد الهوية في ساحة الدستور المصري، يُمكننا استنتاج الآتي:

أولًا: يقع الدستور في عُمق العملية الديموقراطية. كما يُعدّ أيضًا مجالًا للحرب الهوياتية، التي تظهر على المستويين الرمزي والسياسي والقضائي. يُعد الدستور نقطة تلاقٍ بين الهوية والديموقراطية، من خلال ثلاث صور رئيسية:

- أنّه يُعرّفنا شخصية مصر و”الهوية المصرية” أمام العالم، أي السمات الكُلّية للدولة والمجتمع.

- يُحدد الأرضيات المشتركة والمبادئ التي يتفق عليها المصريون في التعامل مع قضاياهم الحاسمة، مثل مياه نهر النيل، التي تُعد من أهم المخاطر التي تُواجه سيادة الدولة وأمن المجتمع في الآونة الأخيرة.

- يطرح المسائل الهوياتية التي تتنافس النخب عليها في ميدان السياسة والمجتمع مثل الدين والأسرة والحقوق الاجتماعية.

ونظرًا لأنّ هذه القضايا غير قابلة للحسم، بسبب التشابك العميق بين الهوية والسياسة في خطاب النخب، فإنّ الحد من الاستقطاب بين تلك الهويات الإسلامية والليبرالية والاشتراكية، غير ممكن.

ثانيًا: يُشكّل لنا الدستور لحظة، تختلف فيها طبيعة الخلاف. فمن ناحية يُتيحُ المجال المدني طرقًا لاستخدام الخطاب الشعبي والتعبئة الاجتماعية للمتضامنين من المستويات التحتية للمجتمع.

وفي نفس الوقت تعمل الدولة في الحقل السياسي على استيعاب النخب من خلال بناء تحالفات مع بعضهم وإقصاء البعض الآخر. ومن جانب آخر، يصطدم الجميع عند صياغة مواد الدستور، التي هي عملية أقل ديناميكية، وأكثر صلابة، فلا يُمكن صياغة الدستور بعيدًا عن المسائل الهوياتية، خلافًا للمجال السياسي والاجتماعي الأكثر مرونة.

ثالثًا: يُبيّنُ لنا الدستور المصري دينامية علاقات القوة بين الفواعل الاجتماعية Power Dynamics، والتراتبيات بين الأطياف السياسية المختلفة. ففي حين حاول الإسلاميون انتهاز الفرصة الديموقراطية عام 2012 للتأكيد على تصورهم للسياسة والمجتمع، أُعيدت طروحات الجيش والمؤسسات التقليدية للدولة المصرية في دستور 2013 وتعديلات 2019. وبهذا، يُعدّ الدستور مجالًا لمراقبة كيف تتنافس الهويات المختلفة، وكيف تتغير معطيات المجال السياسي، أي، كيف تسيرُ الصراعات والحوارات بين الفاعلين على مسألتي الرموز والموارد بشكل متوازي ومتداخل.

رابعًا: رغم ـظهور المشاحنات الهوياتية في الدستور، بين النزاع حول “الهوية الإسلامية” و”المبادئ العلمانية”، هناك أيضًا فرص للفاعلين لتطبيق سياسة “إرضاء الجميع”. – شعار “دستور مصر لكل المصريين”. هذا يعني أنّه لا يُنكر أحد الحقوق والحريّات السياسية/المدنية والاجتماعية والاقتصادية والدينية التي يُمكن أن تُمنح للفئات المختلفة، فقد منح دستوري 2012 و2013 (الذي صُدّق عليه عام 2014)، الحقوق ومساحات كبيرة للتمثيل المدني والديني. كما أنّه لم يُقيّد الدستور عمل الأجهزة الأمنية ومؤسسة الجيش، على الرغم من التوقعات التي كانت تشير إلى تعديلات عكسية في دستور 2012.

الشكل (7)، وهنا تظهر لافتة “دستور مصر لكل المصريين”

ثالثًا: آليات إدارة الاختلافات الهوياتية

“لا أحب هذا الرجل،

يجب أن أعرفه بشكل أفضل“

أبراهام لينكون

تتبلور آليات إدارة الخلافات الهوياتية حول ثلاث مقترحات رئيسية:

أولًا: الديموقراطية الليبرالية.

ثانيًا: التعددية السياسية والثقافية.

ثالثًا: الأرضيات المشتركة.

كثيرًا ما يقفز البعض إلى اقتراحات مُضللة للإجابة على سؤال: “كيف يُمكن أن نُديرُ الصراعات الهوياتية”.

تختلف الصراعات القائمة على المصالح عن الصراعات القائمة على الهوية. لكن في الوقت نفسه، يتقاطع الصراع على المصالح مع الصراع على الهوية في نقاط عدة. من أهم هذه النقاط أن المصالح والهوية في مصر هما مفهومان مُسَيَّسان إلى حد كبير. فكلما مال الصراع نحو الهوية، كلما بدا الأمر أكثر تعقيدًا في فهم طبيعة الصراع وطرق إدارته. هنا تتداخل العوامل السياسية والثقافية والقيمية والتاريخية والعقائدية. إضافة إلى ذلك، تُعتبر الصراعات المرتبطة بالهوية أكثر تجريدًا من الصراعات المرتبطة بالمصالح[15].

“لا أُحب هذا الرجل، يجب أن أعرفه بشكل أفضل“، كانت تلك هي إحدى مقولات الرئيس السادس عشر لأمريكا أبراهام لينكون. وراء هذه المقولة معنيان: الأول أننا نتفاعل مع الآخر على مستوى الخطاب أو الفعل، سواء كان فردًا أو تنظيمًا (حزبًا أو جماعة) من خلال تصنيفات مُبسطة Simple Classifications، لا تتعمق في الكيفية التي يُفكّر من خلالها الآخرون أو كيف يتبنون معتقداتهم[16]. وأحاجج أن هذه هي إحدى أهم الأسباب الرئيسية وراء الاستقطاب الهوياتي بين الإسلاميين والعلمانيين في مصر بعد الثورة. ثانيًا، يُعدّ فهم مضمون واحتياجات وقيم الفواعل والاعتراف بها بوصفها احتياجات، بمثابة خطوة أولى تُمكن الأطراف من إقامة حوار ديموقراطي فعّال. إذًا نحن بحاجة إلى تعميق فهمنا للآخر من أجل الانتقال إلى الخطوة التالية المتمثلة في الآلية التي يُمكن أن تُشكّل أرضية للحوار. تتضمن هذه الآلية الحلول المقترحة لإدارة أزماتنا الهوياتية، والتي نستعرض بعضها فيما يلي:

أولًا العودة إلى نموذج الديموقراطية الليبرالية القائم على التعددية السياسية والثقافية:

يُجادل أمارتيا سن بأنّ نموذج “الديموقراطية الليبرالية“، هو الميكانيزم الأكثر قدرة على إدارة الخلافات الهوياتية بين الجماعات، وذلك لأنّه يقوم على قاعدة رئيسية: “التعددية الثقافية والسياسية“. تُمكّن هذه التعددية المجموعات المختلفة من المشاركة والنقاش حول القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من منظور جماعاتها وأحزابها. وفي الوقت ذاته، تعي هذه المجموعات فاعلية الآخر وحقوقه في طرح أفكاره والتفاوض على المصالح والقيم.

وبهذا، يُمكن اعتبار مبدأ التعددية صيغة لإعادة إنتاج نمط الحوار. ويُعطي سان لمفهوم “الهوية المشتركة” أهمية بالغة كقوة تقدمية من أجل تجاوز الهويات المرتكزة على ديناميات منغلقة، ولحماية النظام الاجتماعي والسياسي من العنف ولبناء تحالفات من الممكن أن تجتمع فيها إيديولوجيات متباينة.

تُعتبر “الإنسانية” على المستوى العالمي أو “الوطنية” (National) على المستوى المحلي، أشكالًا ممكنة لهذه الهوية المشتركة. وهو الذي يُمكن أن يُترجم في السياق المصري إلى “حوار وطني تتجادل فيه هويات وطنية متعددة،” لا تهدف إلى إساءة استخدام الهوية كمصدر للتبرير أو التهديد أو الاستحواذ على السلطة أو الحفاظ عليها.[17]

ذلك وإنّه بعبارة أخرى، يقوم الحوار الصحّي على أرضية مبدأ “مَركزة الفاعلين” Centralization of actors، أي وضعهم جميعًا في عمق الحوار وأولوياته، بأوزان متساوية. يُعيد هذا المبدأ رسم العلاقة بين المركز والأطراف، أي بين النخب المهيمنة والأقل حظوظًا في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ثانيًا: الاستيعاب المدني:

يقترح حسين آلب تاكين، نموذجًا آخرًا لإدارة الخلافات القائمة حول الهوية: “الاستيعاب المدني“، أي إدماج الجماعات والأحزاب ذات المصالح الهوياتية مختلفة الأوزان في النظام السياسي. يضمن هذا النموذج قدرًا أكبر من الاستقرار وأقل من إمكانات التعبئة الاجتماعية والثقافية التي قد تُهدد شخصية الدولة، وهذا هو النموذج الذي تبناه نظاما السادات ومبارك[18].

بالرغم من أنّ نظام الاستيعاب المدني يحمل طابعًا إقصائيًّا، لأنّه يقضي على الخصوصيات الهوياتية للجماعات، من خلال إدماجها تحت مظلة الدولة، إلّا أنّه أقل دموية، وأكثر استقرارًا. هنا يظهر أمامنا شبح ثنائية السلطوية مقابل الديمقراطية والاستقرار مقابل التعددية، لكنّه يظل خيارًا تُفضّله الدولة، بينما لا يُفضله المعارضون.

ثالثًا: مواجهة تسييس الهويات من خلال الابتعاد عن الخطاب الشعبوي:

على الرغم من أنّ الهوية بوصفها مؤسسة ثقافية، لم تكن مأزقًا لحُكّام مصر منذ خمسينيات القرن العشرين وحتّى النظام المصري الحالي، إلا أنّه تمثّلت الإشكالية الكبرى لدى الحكّام من أجل حوكمة الحوارات الوطنية بين النخب في “الهوية المُسيسة” politicized identity.

نقترح هنا الابتعاد عن الخطاب الشعبوي، الذي يدّعي تمثيل هوية الشعب والتحدث باسمه مقابل النخب. كما نرى أن دمج مختلف الهويات السياسية تحت مظلة الدولة، أي اعتماد مقاربة نخبوية elite top-down approach، يُشكّل استراتيجية خطابية لتجاوز الخلافات الهوياتية المُسيّسة.

على سبيل المثال، لا يُمكن للإسلاميين أن يدّعوا امتثال الشعب لإيديولوجيا إسلامية بعينها بينما تتواجد هويات إيديولوجية مثل الليبرالية والاشتراكية، بالإضافة إلى الهويات الدينية المتمثلة في المسيحية.

وبذلك، يعمل الابتعاد عن الخطاب الشعبوي، على نقل الهوية من سمة “التسييس” إلى “عدم التسييس”، وبدلًا من ذلك، فإنّ التركيز على ترسيخ حالة مدنية للمجتمع المصري آلية فعّالة لتجاوز هذا النزاع.

رابعًا: فهم المدنية بوصفها مشتركًا وطنيًّا:

تُعد الثقافة المدنية طريقًا محايدًا وأقل تكلفة لتخطي الخلافات الهوياتية. تعتمد المدنية على ثلاث عناصر أساسية: أولاً، تفكير الأحزاب والجماعات في الصالح العام المشترك للمجتمع. ثانيًا، التمسّك بمبدأ محاسبة الأفراد والمؤسسات التي تصوغ وتطبق السياسات التي تؤثّر بشكل مباشر على الناس العاديين، وهو ما يمنح الثقة لهم. ثالثًا، تقديم الحوار بين ممثلي الهويات المختلفة على الصدام المباشر القائم على فهم الآخر من خلال القوالب النمطية. وعليه، نقترح مفهوم “تمدين الهوية”، بدلًا من “تسيسها”.

في سياقات ما بعد الربيع العربي، يقترح باحثون ومفكرون مفهوم “الثقافة المدنية” بوصفه أرضية مشتركة تُمكّننا من إدارة الخلافات بين الهويات المختلفة. يوضّح عبد الناصر (2020)، أنّه ترتبط الثقافة المدنية للنخب والجماهير بمبادئ الديموقراطية، مثل الثقة والحوار بين الشرائح الاجتماعية والسياسية وتعزيز المؤسسات الديموقراطية، مما يجعلها عاملًا حاسمًا وآلية للتوصل إلى اتفاق ولتجاوز الخلافات السياسية.

ينقلنا هذا الربط الثنائي بين الثقافة المدنية والديموقراطية من مرحلة التمسك بحدود الهويات الصلبة إلى التفكير في إطار الهوية الوطنية الواحدة، التي تتجاوز الخصوصيّات الفكرية، أي الاعتماد على مقاربة ما فوق الجماعات Above Groups[19].

الشكل (8) وهو توضيح مختصر لـ”آليات إدارة الخلافات الهوياتية” من خلال ثلاث مقترحات.

رابعًا، إعادة فهم موقع الهوية من الخلاف

بعد الحديث عن آليات إدارة الخلافات بين الهويات، يصبح من الضروري التوجه للإجابة على سؤال: “كيف يُمكن أن تأخذ الهوية موقعًا من الخلاف في المستقبل؟”.

نقترح أربع مقترحات رئيسية:

أولًا: إعادة تفكيك علاقة الهوية بالعناصر الأخرى مثل الطبقة والإيديولوجيا.

ثانيًا: الانتقال من التصلّب الهوياتي إلى المرونة الهوياتية.

ثالثًا: مَوقَعة الهوية ضمن السياق الوطني.

رابعًا: فهم الهوية في إطار الكل المدني.

أولًا: حل الخلاف الهوياتي تكتيك وليس استراتيجية:

ليس من الممكن أن نهمل عامل الهوية بوصفه جزءًا مهمًا في فهم الصراعات داخل المجتمع في مصر، وبنفس القدر، فلا يُمكن أن نعتبره مركز الخلاف الوحيد. فالهوية والطبقة والإيديولوجيا عوامل متداخلة تُسهم في الخلافات بين النخب. لذا فإنّ تعزيز أولوية حل إشكال ما سُمّيّ بعد ثورة يناير بـ”أزمة الهوية” على حساب الطبقة والسياسة، هو خيار تكتيكي، قصير ومتوسط المدى، بينما تظهر تبعاته على الأنظمة على الأجل البعيد. وهي اللحظة التي ينفجر فيها التغيير، فيما تُعاني النخب من خلق تصورات بديلة للسياسة.

بعبارة أخرى، فإنّ انسداد أو انفتاح المجال السياسي أمام فئات لاعتبارات هوياتية بحتة، وغض النظر عن إحداث توازن بين الفاعلين من الناحية الاقتصادية والسياسية، كان له تبعات سلبية على نظامي السادات ومبارك، إذ اختفت فعالية اليسار في حشد الحركة العمالية والمطالبة بحقوق عادلة للفئات المهمشة والفقيرة.

أمّا ما يُمارسه النظام المصري اليوم، بالعكس، في اضطهاد كل أشكال المعارضة من إسلاميين وليبراليين واشتراكيين، بُناء على اختلافاتهم الإيديولوجية والهوياتية، فهو يُعد تكتيكًا، وليس استراتيجية. ذلك لأنّه في حال حدوث انفتاح في المجال العام مستقبلًا، لن تتمكن هذه القوى من المساهمة في إدارة اللحظات الفارقة، من خلال تطوير خطاب ديموقراطي للمشاركة في الحوار حول القضايا الرئيسية، وتأسيس مؤسسات فاعلة لتنفيذ ومراقبة جدوى السياسات المُصاغة.

ثانيًا: لا هوية بل هويات متعددة:

كما يُجادل الأكاديمي المصري عمار علي حسن، فإنّ إنتاج الهوية، لإقناع وحشد الجمهور وللتفاوض على القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لا يعني بالضرورة، التصلّب والتعصّب للأفكار في مراحل الحوار والتنفيذ. هذا يعني أنّه من غير الصحّي أن تكون النظرة “الأُحادية” هي السائدة بين المجموعات ذات الانتماءات المختلفة: الليبرالية والاشتراكية والإسلامية والدولانية المحافظة، ما يجعل الصراع على الهوية عبثيًّا ودمويًّا[20].

عوضًا عن ذلك، بدلًا من أن يتموقع الفرد/الذات داخل المجموعة للخوض في عداوات وحروب صفرية مُتبنيًّا أفكار غير قابلة للتفاوض، يتمثّل النموذج الأمثل لفهم ماذا تعني الهوية في ميدان الحوار حول القضايا السياسية المصرية، في مقولة “الهويات المتعددة”. ذلك يُمكننا من التعامل مع الخصوصيات الجماعية كجزء من الكل الوطني.

ثالثًا: الحل مصري:

بهذا، يُمكن أن يكون “الحل مصري”، الذي يعترف بالتباينات، ولكنه في الوقت نفسه يخلق أرضيات تتجاوز الخلاف بين الإسلاميين والليبراليين والاشتراكيين. هذا يعني أخذ “التقاطعات الاجتماعية” Social intersectionality، بعين الاعتبار، باعتبارهًا إطارًا لفهم الواقع المعيش، وأرضية مرنة لفهم كيف يمكن أن تتموقع الهوية الجماعية في أوقات الحوار الوطني، للوصول إلى تسويات سياسية واجتماعية.

على الفاعلين المهتمين بالفاعلية في مصر، أن يطوروا خطابًا يتسق مع معطيات السياسة والمجتمع في مصر، بحيث يدركون أنّ الهويات المتباينة في المشهد المصري ليست بالضرورة أن تُشكّل لنا أزمة هوية، وإنما هي متطلب ديناميكي وفرصة للمطالبة بمطالب تتوافق مع العدالة الديموقراطية.

وبذلك، فإنّ الهوية، ليست مصدرًا للتعصب، بل إنّ إعادة فهمها من خلال تفكيك الثنائية التقليدية “نحن” مقابل “هم”، وعوضًا عن ذلك، وضع الحوار بوصفه ساحة مشتركة للتفكير والتخطيط للحاضر والمستقبل، يجعلها تقع في عمق المسار الديموقراطي لاستعادة الحالة المدنية في مصر.

نقترح إعادة التفكير في التعقيدات الهوياتية في مصر من خلال الدمج بين “الوطنية” و”المدنية” و”العدالة الديموقراطية”. يعني بالضرورة إدراك أن جميع الأفراد والجماعات متساوون في أنّهم مصريون في المقام الأول، كما يتمتعون بفرص متساوية، بغض النظر عن سماتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وعليه، فلا حوار دون أخذ جميع الهويات بعين الاعتبار، ولا يُمكن أن يتحاور المنتمون إلى هويات مختلفة دون أساس ديموقراطي يقوم على مبدئين: الأول: العقل التواصلي. والثاني: اعتبار السياسة التنافسية حالة طبيعية لا تستدعي بالضرورة الاقصاء.

رابعًا، هوية وطنية مدنية:

بالرغم من أنّ “الخطاب الشعبوي” يُعد أحد المبادئ الرئيسية التي تعتمد عليها الجماعات الهوياتية والأحزاب التي تحمل هويات مُسيسة في مصر، ليبرالية أكانت أم إسلامية أو عسكرية، في ممارساتها، من أجل كسب الشرعية وتمرير أفكارها، فإنّ ذلك يجعلها جماعات وأحزاب “وعود” وليس لها برامج حقيقية، أي أنها قد تحقق مكاسب على المدى القريب، لكنها لا تمتلك طريقة دائمة للنظر إلى المجتمع والسياسة. وعوضًا عن ذلك، فإنّ “الهوية المدنية” القائمة على ١-بناء ثقة مع الجماهير و٢-العمل من أجل الصالح العام، و٣-إدارة الخلافات من خلال حوار بين الفواعل المختلفة من أحزاب ونظام سياسي ومؤسسة عسكرية ومعارضين في الداخل والخارج، باعتبارهم أصوات متساوية، هي البديل الذي يمتلك القدرة على إيجاد حلول بشكل دائم.

الخاتمة

سُيِّسَت الهوية في مصر على مدار عقود من الزمن، ما جعلها مسألة حاسمة في جميع فترات التاريخ السياسي المصري الحديث، وهو الذي دفع الباحثين والخبراء لوصفها بـ”الأزمة”. نجح السادات ومبارك في احتواء القضايا الهوياتية ودمجها في تحالفات الدولة، فيما فشل ناصر بدرجة أكبر والسيسي بدرجة أقل. تقع الهوية في عُمق معادلة القضايا التي تتناولها الديموقراطية، فيما تختلف الطرق التي يتشابكا من خلالها معًا.

تتداخل الديموقراطية كوسيط للتفاعل بين الهويات المختلفة، ما يُمكّنها للعمل بوصفها آلية للتحوّل مرحلة الاقصاء إلى الادماج. ظهرت الهوية في مصر في أشكال عدة، منها أنها كانت ساحة للحوار وبناء أرضيات تتقاطع وتنافس في عدة مجالات من السياسة والمجتمع والقانون أو كدافع كامن للعنف.

تدعونا ثنائية الهوية والديموقراطية إلى إعادة التفكير في: أولًا، البُعد الرمزي الذي يظهر في الشعارات التي قادت الحملات الانتخابية وثانيًا، البُعد الفكري الذي تجسّد في المبادئ التي قادت النقاشات debates في المجال المدني والمجالس التشريعية ولجان صياغة الدستور، والبُعد الاقتصادي، الذي يُحدد من له الحق في الحصول على الامتيازات، والسياسي، المتعلّق بتحدّي علاقات القوة بين الجيش والمتنافسين للوصول إلى السلطة.

ختامًا، تترك لنا هذه الورقة عدة أسئلة مفتوحة للمستقبل: “ما هي مشاريع الجماعات والأحزاب الهوياتية في المستقبل”، و “ما التغيرات الهوياتية التي طرأت على التكتلات المُسيسة للمنفيين المصريين، وإلى أي مدى هي مرنة أو متصلبة مقارنة باللحظات الماضية، ما يجعلنا نتنبأ بمستقبل تفاعلهم مع السياسة في مصر”، وأخيرًا: “كيف يُمكن للنظام المصري الحالي تبني سياسات مدنية تعيد الاعتبار للهويات المختلفة؟”

المصادر والمراجع العربية

– إبراهيم، ناصر. 2023. هوية مصر: الأبعاد والتحولات. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 24-86.

– الصدام أم التفاوض؟ تفاعلات التيارات العلمانية والإسلامية. https://www.aljazeera.net/culture/2022/3/20/حوار-مع-الباحث-محمد-عفان-حول-كتابه-صدام

– مولاي، عبد الناصر. 2020. الثقافة المدنية وتأثيرها على بناء الهوية الوطنية والديمقراطية: دراسة مقارنة. الجزائر: جامعة الجزائر، 2-53.

– حسن، عمار. صراع الهوية في مصر. 2014. عبثي دومًا ودموي أحيانًا. يُنظر: https://aawsat.com/home/article/138241

-الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، جمهورية مصر العربية. 2012. الباب الأول: الدولة والمجتمع.

– عمر، منة. 2013. المرأة في مسودة الدستور المصري: هل يُحقق دستور 2013 طموحات المرأة المصرية. https://legal-agenda.com/المرأة-في-مسودة-الدستور-المصري-هل-يحقق/

– الجزيرة نت. 2014. مواد الهوية بين دستوري 2012 و 2013 بمصر. يُنظر: https://www.aljazeera.net/news/2014/1/12/مواد-الهوية-بين-دستوري-2012-و2013-بمصر

المصادر والمراجع الأجنبية

– Sen, Amartya. 2006. Identity and violence: the illusion of destiny. New York: W.W. Norton,16- 42.

– Gutmann, Amy. 2003. Identity in Democracy. New Jersey: Princeton University Press, 6-32.

– Sallam, Hesham. 2022. Classless Politics: Islamists, the Lest, and Authoritarian legacies in Egypt. New York: Columbia University Press, 12-35, 41-68.

– Baron, Beth. 2000. The Making of the Egyptian Nations, in: Gendered Nations: Nationalisms And Gender Order. Oxford: BREG, 137-146.

– Fahmy, Khaled. 1997. All the Pasha’s Men: Mehmed Ali, His Army and the Making of Modern Egypt. Cairo: American University in Cairo Press.

– Smith, Anthony. 1998. NATIONALISM AND MODERNISM. USA AND CANADA: Routledge Group.

-Ardic, Nurullah. 2012. Understanding the ‘Arab Spring’: Justice, Dignity, Religion and International Politics. Ankara: Dergi Park, 9-46.

-Affan, Muhammed. 2022. Secularism confronts Islamism: divergent paths of transitional negotiations in Egypt and Tunisia. Routledge.

– Strachwitz and Toepler. 2022. Contested Civic Spaces in Liberal Democracies. Nonprofit Policy Forum, 179-193.

-Jay, Rothman. 1997. Resolving Identity-Based Conflict: In Nations, Organizations, and Communities. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

-Turner and Tajfel. 2004. The Social Identity: Theory of Intergroup Behavior. Political psychology, 278–284.

– Kurun, Ismail. 2020. Democratisation in Egypt From A Historical Perspective: Problems, Pitfalls and Prospects. Konya: Necmettin Erbakan Üniv., Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl, 184-189.

-Alptekin, Hüseyin. 2017. Etnik şiddet teorisi: Bulgaristan ve Kıbrıs’ta etnik birleşme ve etno-politik seferberlik. Berlin: Etnik ve Irk Araştırmaları, 2672-2790.

[1] Sen, Amartya. Identity and violence: the illusion of destiny ( New York: W.W. Norton & Co, 2006), 16- 42.

[2] Amy Gutmann. 2003. Identity in Democracy. New Jersey: Princeton University Press, 6-32.

[3] Hesham Sallam. 2022. Classless Politics: Islamists, the Lest, and Authoritarian legacies in Egypt. New York: Columbia University Press, 12-35, 41-68.

[4] Beth Baron. 2000. The Making of the Egyptian Nations, in: Gendered Nations: Nationalisms And Gender Order. Oxford: Breg, 137-146.

See also:

– Khaled Fahmy. 1997. All the Pasha’s Men: Mehmed Ali, His Army and the Making of Modern Egypt. Cairo: American University in Cairo Press.

– Anthony Smith. 1998. NATIONALISM AND MODERNISM. USA AND CANADA: Routledge Group.

[5] https://x.com/daqaeqnet/status/1884270208916881516

[6] Nurullah Ardic. 2012. Understanding the ‘Arab Spring’: Justice, Dignity, Religion and International Politics. Ankara: Dergi Park, 9-46.

[7] يُنظر: https://www.youtube.com/watch?v=SsZIu9_Kne8

[8] Strachwitz and Toepler. 2022. Contested Civic Spaces in Liberal Democracies. Nonprofit Policy Forum, 179-193.

[9] الصدام أم التفاوض؟ تفاعلات التيارات العلمانية والإسلامية. https://www.aljazeera.net/culture/2022/3/20/حوار-مع-الباحث-محمد-عفان-حول-كتابه-صدام

يُنظر:

Muhammed Affan. 2022. Secularism confronts Islamism: divergent paths of transitional negotiations in Egypt and Tunisia. Routledge.

[10] مناظرة بين حسام أبو البخاري وفاضل سليمان ومدحت ومحمد العدل، حول “الدراما المصرية”. يُنظر: https://www.youtube.com/watch?v=gzVyCH3y0_U

[11] ناصر إبراهيم. 2023. هوية مصر: الأبعاد والتحولات. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 24-86.

[12] الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، جمهورية مصر العربية. 2012. الباب الأول: الدولة والمجتمع، 1.

[13] الجزيرة نت. 2014. مواد الهوية بين دستوري 2012 و 2013 بمصر. يُنظر: https://www.aljazeera.net/news/2014/1/12/مواد-الهوية-بين-دستوري-2012-و2013-بمصر

[14] منة عمر. 2013. المرأة في مسودة الدستور المصري: هل يُحقق دستور 2013 طموحات المرأة المصرية. https://legal-agenda.com/المرأة-في-مسودة-الدستور-المصري-هل-يحقق/

يُنظر أيضًا: المجلس القومي للمرأة. 2024. التشريعات والقوانين الصادرة لصالح المرأة المصرية خلال الأعوام الماضية.

[15] Jay Rothman. Resolving Identity-Based Conflict: In Nations, Organizations, and Communities. (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1997).

[16] Turner and Tajfel. 2004. The Social Identity: Theory of Intergroup Behavior. Political psychology, 278–284.

[17] Sen, Ibid.

[18] – Hüseyin, Alptekin,. 2017. Etnik şiddet teorisi: Bulgaristan ve Kıbrıs’ta etnik birleşme ve etno-politik seferberlik. Berlin: Etnik ve Irk Araştırmaları, 2672-2790.

See also: Ismail Kurun. 2020. Democratisation in Egypt From A Historical Perspective: Problems, Pitfalls and Prospects. Konya: Necmettin Erbakan Üniv., Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl, 184-189.

[19] عبد الناصر مولاي. 2020. الثقافة المدنية وتأثيرها على بناء الهوية الوطنية والديمقراطية: دراسة مقارنة. الجزائر: جامعة الجزائر، 2-53.

[20] عمار علي حسن. صراع الهوية في مصر. 2014. عبثي دومًا ودموي أحيانًا. يُنظر: https://aawsat.com/home/article/138241

المصدر: موقع “منظمة مجموعات التحفيز” الإليكتروني