روايات أشرف الخمايسي .. اشتباك مع الواقع السياسي والاجتماعي

أجري الحوار: صبرى ممدوح

هو أكثر الكتاب إثارة للجدل، واشتباك مع الواقع السياسي والاجتماعي .. خارج سرب الوسط الثقافي يحلق مثل الصقور ولا يؤمن بالحسابات التى هى خارج قناعاته.

وترشحت روايته “منافى الرب” إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر عام 2013 والعام الذى يليه ترشحت رواية “انحراف حاف” فى نفس القائمة، وفى نفس الوقت كانت فى قائمة جائزة الشيخ زايد.

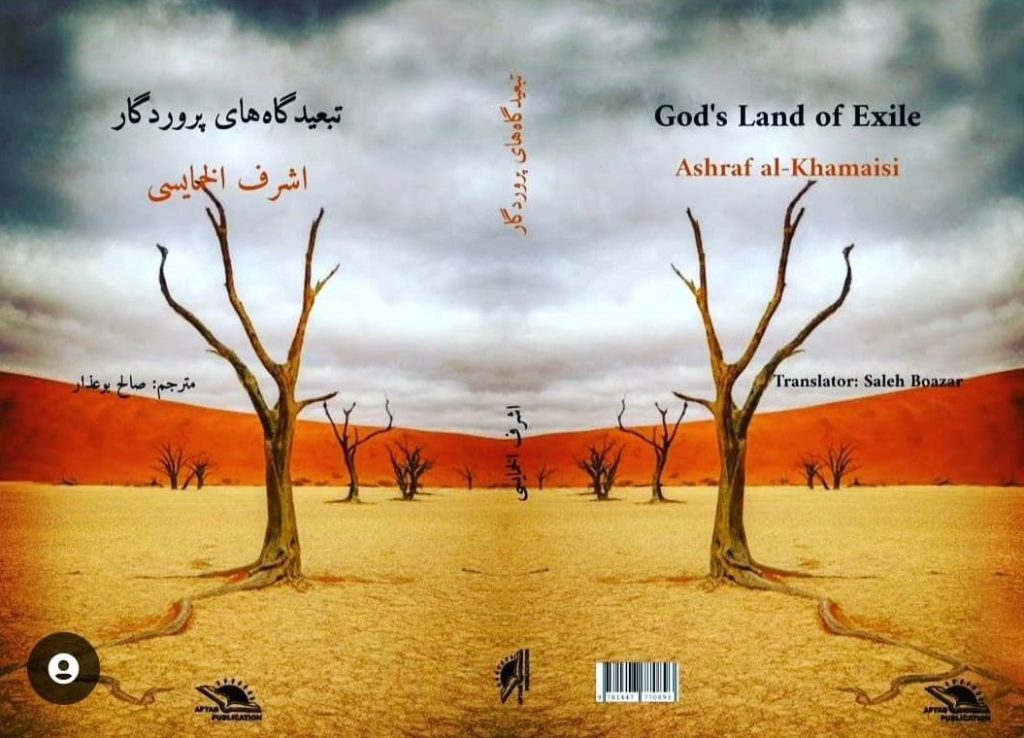

ومؤخرا تمت ترجمة روايته “منافى الرب” إلى الفارسية والتى يعتبرها البعض “بيضة الديك” فى مسيرة المبدع أشرف الخمايسي فكان لنا معه هذا الحوار

بمناسبة ترجمة روايتك “منافى الرب” إلى اللغة الفارسية؛ ماهو الدور الذى يلعبه المترجم فى تقديم عمل الكاتب إلى ثقافة أخرى؟ وهل المترجم خائن على تعبير الروائى فواز حداد؟

بالنسبة لي، الترجمة ليست مجرد وسيلة لنقل نصي إلى ثقافات أخرى، بل هي تفاعل أعمق يتجاوز ذلك، يعتمد على رؤية المترجم وإحساسه بالنص قبل أن يشرع في ترجمته.

هناك دافعان رئيسيان وراء أي عملية ترجمة: إما أن يكون المترجم قد كُلِّف بترجمة النص مقابل أجر، وهذه الترجمات غالباً ما تفتقر إلى الروح، حيث يؤديها المترجم كجزء من عمله اليومي؛ أو أن يعشق المترجم النص بشكل كبير،

بحيث يشعر برغبة قوية في مشاركته مع العالم، ويترجم بدافع الحب والوله، وهنا تكون الترجمة إبداعية، تحمل معها فرص الانتشار والخلود.

في الحالة الثانية، يكون المترجم أكثر من مجرد ناقل؛ يصبح شريكاً في عملية الإبداع، يبذل كل جهده لفهم المعاني الدقيقة والتعبيرات العميقة، ويعيد صياغتها بطريقة تحافظ على روح النص الأصلية.

لذلك، لا أرى في المترجم خائناً للنص كما يقال أحياناً، بل عاشقاً. وإذا شبهنا هذه العلاقة بالأسرة، فالكاتب هو الأب، والرواية هي العروس، والمترجم هو الخطيب العاشق.

هذا هو الشعور الذي لمسته في تواصلي مع الدكتور صالح بوعذار، الذي قام بترجمة روايتي “منافي الرب” إلى الفارسية. وهو أستاذ للأدب العربي في إحدى الجامعات الإيرانية، وكانت حواراتنا حول الترجمة مليئة بالشغف والتقدير للنص.

فى إحدى الندوات، سنة 2014، سألك الصحفى مصطفى عبد الله، رئيس تحرير جريدة “أخبار الأدب” الأسبق، عن الأعمال الأدبية العالمية التى استوقفتك، فأجبته بأن كل ما قرأته ثماني عشرة رواية فقط، فهل بعد مرور عشر سنوات اختلف الأمر؟

أكيد اختلف، لقد قرأت عددا كبيرا من الروايات العالمية، ربما خمسين رواية، وعددا أكبر من الروايات العربية للروائيين القدامى، وروايات لمن ينتمون لجيلي، وروايات للشباب أيضا،

وقامت قيامة بعض النقاد عندما كان رأيي سلبا في منجز أستاذنا نجيب محفوظ، ومع كل ما قرأته أظل ممن يقرأون روايات قليلة، ويمكن تفهم الأمر لو تصورنا طباخا يُطلَب منه تناول ما يطبخه الطباخون الآخرون، غالبا سيفعل دون شغف إذا كان يعرف كيف طبخوا طبخاتهم.

أنا روائي، وعوالم رواياتي إنسانية، لا تقل عن عوالم كبار الروائيين العالميين، أعرف كيف يكتبون رواياتهم، ولا تجذبني من رواياتهم إلا الفارقة جدا، خلاف ذلك تكون القراءة بالنسبة لي عذابا.

أُفضِّل كتابة رواية مختلفة عن قراءة رواية لا تجذبني، ولن يكون هذا متاحا إذا ظللت طوال الوقت أتذوق طبخات الآخرين.

اهتمامك بعالم الحيوان فى كتاباتك الأولى، وإلى الآن، ملحوظ ومتطور، لك قصة بطلتها أوزة، وأخرى بطلها كلب، ثم مؤخراً رواية “خروف وكلب”، فهل تستلهم الحيوان لإجراء إسقاط سياسى مثل چورچ أورويل، أم للتعبير عن أزمة الإنسان المعاصر وبعده عن الطبيعة مثل رؤية جان جاك روسو؟

ولي أيضا قصة بطلتها دجاجة، وقصة بطلها قط، وقصة بطلتها بقرة. أنا مغرم لحد بعيد بعالم الحيوان، سبب هذا الغرام هو تلك الرحلة الصيفية السنوية،

بعد انتهاء الدراسة، من الأقصر “المدينة” إلى نجع الخمايسة “القرية”، القرية براح يتمتع بأوسع شبكة تواصل بين المخلوقات.

حققت اتصالا أول بالحيوان في نجع الخمايسة، وحققته مبكرا، في وقت التنشئة، كنت طفلا، فصار للحيوانات وقعها في تركيبتي الوجدانية، غرامي الفعلي بالحيوانات يجعلها شخصيات رئيسة في الكثير من قصصي ورواياتي،

لم يتوقف الأمر عند الحيوانات، أحقق تواصلا مع الجمادات أيضا، ستجد قصة لي بطلها ذرات التراب، وارتاح للقبور، وانبهر بالجبال والصحراء، وتسكرني وحدة النخيل في وسع الحقول، وملعب كرة القدم في جبانة النجع.

أما عن روايتي “خروف وكلب” فيؤدي الحيوان فيها الدور الذي أداه الحيوان في “كليلة ودمنة” لابن المقفع، أما الحيوان في “مزرعة الحيوان” فصورة من صور الكتابة التَّرَفيَّة إذا جاز التعبير،

فمساحات الحرية واسعة لدى جورج أورويل، لا تضطره لاستنطاق الحيوان كي يهرب من رقابة استبدادية، وربما خرجت روايته بهذا الشكل على سبيل التجريب الإبداعي،

أما “خروف وكلب” و”كليلة ودمنة” فنتاج أوساط سياسية تضيق على الكاتب وتخنق حريته في التعبير لأبعد من خطوط حمراء مرسومة له بوضوح. نضطر لتجاوز هذه الخطوط المرسومة للبشر بالحيوانات.

لا أقدر المرأة مبدعة قاصة

رؤيتك عن المرأة فى تجلياتها الثلاثة: مبدعة، أو ربة منزل، أو ريفية، كانت مثار جدل، فهل تحترم المرأة وتقدرها فى تلك التجليات؟

كيف لرجل حر محترم ألا يحترم المرأة! إنها محل تكوينه، وأستاذة تنشئته، ومعلمة الإنسانية، والمفجرة الأولى لخياله عبر حكايات ما قبل النوم، ثم هي نصفه الذي يكتمل به،

بالنسبة للمبدع المرأة ينبوع إبداعه، شمسه الخلاقة، لكن مع تقديري للمرأة في معظم تجلياتها، ليس في هذه التجليات الثلاثة فقط، فإني لا أقدرها مبدعة قص! وصرحت بذلك في التسعينيات،

قلتها بوضوح على صفحات “أخبار الأدب”: المرأة ليست مبدعة؛ ومن التسعينيات إلى الآن لم أقع على كتابة نسوية إبداعية متدفقة بحجم كتابة الرجل لأغير رأيي، ذلك مع إقراري بأن ثمة كتابات نسوية مبدعة فعلا، وخلاقة،

لكن تظل هذه الكتابات النادرة استثناء يؤكد القاعدة. لذلك على المرأة الكاتبة الإقرار بمحدودية قدراتها الكتابية، على قد الإيد، وبلاش مقاوحة وادعاء بأن جنسها مبدع، يكفيها منا احتواؤها في الساحة الثقافية وجبرنا بخاطرها.

لك لون وأسلوب أدبي مختلف عن السياق الحاضر، فأنت تستلهم اللغة التراثية فى أعمال أدبية معاصرة، فهل كل عمل أدبي تصلح معه تلك اللغة؟

لا أعتقد أنني أستلهم اللغة التراثية على بعضها كده، لا بد من أن اللغة تتجدد تلقائيا بمعطيات كل عصر جديد، ولن يكون من الجيد استلهام اللغة التراثية بالكامل في الكتابات المعاصرة،

إلا لو وظفها الكاتب لمناسبة أجواء روايته إذا كانت تاريخية مثلا، مع ذلك فأنا بالفعل أستلهم بعض المفردات التراثية، وأضفرها باللغة المعاصرة، أحاول تحقيق تواصل بين أجيال لغتنا العربية،

بين لغة التراث ولغة العصر، على سبيل الامتنان للغة التراثية، التي تظل الأصل مهما وقع من مستجدات لغوية.

كثيرون يحسبونك على تيارات إسلامية معينة، وأنك ذو توجه إسلامى، فهل حضرتك كاتب إسلامى؟

لدي ثماني روايات وثلاث مجموعات قصصية متوفرة في المكتبات، قرأها الكثيرون، وأنت شخصياً قرأت منها ثلاث أو أربع روايات على الأقل.

خلال محادثاتنا الهاتفية، عبّرت لي عن دهشتك من وصف البعض لي بصفات لا تتناسب مع مضمون كتاباتي، التي تتسم بالجرأة وتتناول موضوعات تتجنبها الرقابة عادة، كالجنس، والمواضيع الفقهية الحساسة، والسياسة.

من غير الممكن لكاتب يتبع نهجاً معيناً أن يكتب بهذه الحرية. لكن يبدو أن البعض يروج لهذه الاتهامات بدافع شخصي، والسبب الرئيسي هو أنني لست جزءاً من دوائرهم المغلقة أو مجموعاتهم المتماسكة، وهذا يزعجهم كثيراً.

بينما يعتقدون أنهم بتجاهل إبداعي سيقللون من تأثيري، أجد أنني أحقق انتشاراً واسعاً ومصداقية أكبر مما يحققونه هم، وهذا يغذي شعورهم بالحسد والغيرة، فيلجأون إلى إطلاق الشائعات عني.

على سبيل المثال، هناك من يدعي أنني أمثل خليطاً من التوجهات التي لا يمكن تصديقها أو حتى فهمها. كما أن هناك شائعات مضادة تماماً، مثل اتهامي بأنني متحرش أو معادٍ للمرأة.

ولكنني أؤكد أنني كاتب مسلم، أعتز بديني، وأتمسك بقيمي، مهما كانت الانتقادات التي قد يواجهها بعض من يدّعون التنوير في هذا الزمن.

عملت فى مهن عديدة قبل تفرغك للكتابة، بقال، وصاحب فرشة فول وطعمية، مقاول، فنى الكترونيات، فهل أضافت لك هذه المهن لمشروعك الإبداعى؟

ـ وراعي أغنام، وفنان أركيت أيضا، ومحفظ قرآن، وإذا كان كل نَفَس يخرج من رئة المبدع يمكن أن يضيف لقيمة إبداعه، فأكيد أن كل مهنة يمتهنها ستكون لها إضافتها المهمة أيضا، وأقل ما أضافته لي جميع هذه المهن هو المصداقية، والمصداقية هي التي يعول عليها في العمل الأدبي.

من الإضافات المهمة لتعدد المهن تنمية القدرة على قبول الآخر، وتفهم منطلقات رأيه المختلف عن رأيي، الإنصاف هو أهم ما يحتاجه المثقف الحقيقي، والقدرة على قبول الآخر، والتعامل معه باعتباره أخيه في الإنسانية، لا عدوه الذي يجب إقصاؤه بالقلم، وشنقه بالكلمة، هذه الجرائم التي انتشرت للأسف بعد 30 يونيو، وصارت الأراء مجرد مكايدات، والمثقفون رقاصات رداحات في ساحة ثقافية أشبه بكباريهات شارع الهرم.

كيف هي نظرتك للتيار السلفى الذى كنت واحدا منه فى ضوء اهتمامتك الأدبية والثقافية؟

أحتفظ بتقدير كبير للمرحلة التي قضيتها في إطار فكري وديني محدد، حيث أمضيت قرابة عقد من الزمن في بيئة دينية خاصة.

كانت تجربة غنية أتاحت لي فرصة التفاعل المباشر مع الناس، من خلال زيارات إيمانية، خطب دينية، صلوات جماعية، وتوجيه أسرتي بالكامل نحو هذا الاتجاه. حتى أنني تعرضت للاعتقال ليوم وليلة في مكتب أمن الدولة بالأقصر نتيجة لذلك.

لكن مع مرور الوقت، أدركت أن هذه التيارات، رغم نشاطها الكبير على المستوى الديني، لن تتمكن من تحقيق نجاح ملموس على مستوى السياسة أو إقامة دولة حديثة.

السبب في ذلك يعود إلى الانقسامات الفكرية والفقهية بينها، حيث يُكفر بعضهم البعض ويختلفون بشكل جذري حول القضايا الأساسية. هذا التشرذم يجعل من الصعب تصور توافق بينهم على إقامة دولة مستقرة ومتطورة.

على الجانب الآخر، هناك فصائل أكثر قدرة على التكيف مع المشهد السياسي، لأنها تعتمد على فهم أعمق للسياسة ولديها مرونة في تفسير النصوص بما يتناسب مع الظروف السياسية.

هذه الفصائل تتعامل مع السياسة بمرونة أكبر، في حين أن التيارات الأخرى تلتزم بتفسيرات حرفية للنصوص دون القدرة على تكييفها مع متطلبات العمل السياسي المعاصر.

لذا، في أفضل الأحوال، قد يُسمح لبعض هذه التيارات بوجود شكلي في المجالس النيابية، دون أن يكون لها تأثير حقيقي على مسار الحكم أو السياسات العامة.

أنت مثقف، وكاتب منخرط فى قضايا الواقع الآنى المباشر، وفى نفس السياق تقرأ التراث، وتبسطه للشباب فى سلسلة تعمل عليها منذ سنوات. هل الاشتباك مع الحاضر والماضى من مهام المثقف؟

طبعا طبعا طبعا. وهل المثقف إلا حارس معاصر يرتكز على الماضي من أجل حماية المستقبل! حاضر العرب الآن مجرد بروز ثلجي صغير يظهر فوق سطح البحر، هذا هو الحاضر المختل،

لو لم نر من أمتنا العربية سوى هذا البروز الصغير فإننا سننهار أمام غزوات الغرب والشرق الثقافية، لكن إذا أخدنا غُطس تاريخي، أقصد: إذا عدنا للماضي، فسنرى بقية الجبل، إنه جبل عملاق، وسنفخر بانتمائنا لهذا الجبل، ومهما حاول البعض غزونا ثقافيا فإنه لن يستطيع بسهولة،

وسنبدأ في إقامة جبل لمستقبلنا لأننا استطعنا من قبل وضع جبل حضاري شاهق، ولا بناء بدون مشاركة ثقافية فعالة ونشطة ومتفهمة ومحبة، أن ينخرط الكاتب في ما يحدث،

ويستعرض أفكاره باتجاه البناء. أنا استنكر الرأي الذي يطالب الكاتب بالانكفاء على كتابته فقط، الكتاب لا يعيش بدون روح كاتبه، والكاتب ليس دجاجة المطلوب منها أن تبيض كتبا وروايات وأشعارا وفقط.

وعن خيرى شلبي قال: كان يكتب مستغرقا في تدخين الحشيش

من أين تأتى بالتناغم والانسجام لتكتب عملا أدبيا وسط معاركك الثقافية، فيما الصورة الذهنية لدينا هي أن الكاتب يعيش فى عزلة تامة؟

ـ هذه قدرات وهبها الله للكُتَّاب، منهم من لا يستطيع الكتابة إلا في مكتب مغلق مع سيجارة وفنجان قهوة، منهم من لا يستطيع الكتابة في البيت، مثل أستاذنا صلاح عبدالسيد الله يرحمه، كان عندما تلح عليه فكرة رواية يسافر إلى بلدة بعيدة،

وينفرد بنفسه ويكتب، منهم من يكتب على المقاهي ينعشهم الضجيج، أما المبدع الفاتن خيري شلبي الله يرحمه فكان طقسه أغرب الطقوس الكتابية،

عرفت أنه كان يستأجر مدفنا في مقابر السيدة عيشة، ويختلى مع الكتابة بالساعات والأيام، يكتب مستغرقا في تدخين الحشيش،

أما أنا فلست عالقا في أي عادة ثابتة للكتابة، ومش ضروري الكيف لشحذ خيالي وترتيب دماغي، أكتب على مكتب، لكن أكتب على الطبلية أكثر وأدفأ، أكتب والتلفزيون شغال، عادي، اكتب وزوجتي تحكي لي أمورها المنزلية وقصصها الأسرية والعائلية. ليس من الضروري كيف يكتب الكاتب، الضروري ماذا يكتب؟

صدامك مع الوسط الثقافي هل له تبعات فى حياتك؟ مثلا لا نجد حضرتك تكتب مقالات للمجلات والجرائد مثل غيرك، ومنصتك الرئيسية هي فيسبوك؟

ـ مؤكد أن الصدام مع جهة ما يحتم صناعة قطيعة معها، إن لم تبدأها أنت بدأتها الجهة المصطدم بها، وأحب أن أكون صادق الصدامية، وألا تكون صداميتي أداة ضغط أفتح بها طرقا لمزيد من الانتشار، هكذا لا تكون صدامية بناءة، ستكون ابتزازا، والمبتز شخص غير شريف، وغير الشريف لا يصلح للإبداع.

الهجوم الصادق يقطع الوشائج، بحيث أن كل مسؤول عن مؤسسة ثقافية، أو مجلة، أو جورنال، أو حتى دار نشر، سيأخذ في تجاهلك. وأنا هاجمت شخصيات مؤثرة في الوسط، لها صداقات مع شخصيات نافذة من كبار الموظفين وصغارهم في المؤسسات الثقافية،

استغلوا صداقاتهم في عمل حصار حول العبد لله وصل إلى درجة إصدار أوامر لموظفي قسم أرقام الإيداع في دار الكتب والوثائق القومية بعدم منح كتبي حقها من أرقام الإيداع! ثم يحيلون المنع إلى جهات سيادية عليا! يعني الموظفون يمارسون عليَّ وعلى ناشر كتابي المحتمل إرهابا أمنيا!

فلا أملك إلا الاندهاش، مع التعجب من تلك الجهات السيادية العليا التي تمنع كتبي الجديدة من أرقام الإيداع ثم لا تمنع كتبي القديمة من مواصلة النشر والتوزيع داخليا وخارجيا! كما لا تمنعني تلك الجهات من الظهور في قنوات فضائية محسوبة على الجهات السيادية العليا! أما عن النشر في الجرائد والمجلات فأنا بطبعي لا أحب إرسال مقالة لتقف بين يدي من يتحكم فيها بالنشر أو عدم النشر،

أنا روائي وأديب معروف، ورقم هاتفي يمكن التوصل له بسهولة، وكذلك حسابي على فيسبوك، من يرى في نشر مقالتي عنده إضافة لجريدته فأهلا وسهلا، وله احترامي البالغ كونه استبعد الشخصي وانتصر للكتابة،

ومن لا يرى ذلك فالحمد لله مستورة أدبيا وماديا، ومش محتاجين حاجة من حد يشعر في قرارة نفسه أنه يمن بها علينا. والحمد لله أن سخر لنا فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، إنها الطريق السريع الذي يمكن من خلاله الوصول مباشرة للقارئ،

وأتذكر صديقنا حمدي أبوجليل الله يرحمه، وهو يجلس على مكتب رئيس تحرير مجلة “الثقافة الجديدة” التي أعمل فيها، أحاط اللاب توب خاصته بكفيه وهو يقول: بهذا الجهاز انتهى عصر حصار الكاتب، هذا هو البللورة السحرية للكاتب.

اعرف موقفك مسبقاً من مؤسسة تكوين، ولكن لماذا ترفضها؟

ـ لأنها تضم كل المدعين إلا واحدا، خالد منتصر، كان نفسه يكون له دور فيها، فلما لم يحدث هاجمها! رغم أن أفكاره من نفس مستنقع أفكار بتوع تكوين! التنوير شيء أكبر بكثير من أن يقوم به زيدان وعيسى وبحيري وناعوت،

ومش عارف مين تاني! خصوصا في هذا الزمن الذي صار فيه لمن يطلقون عليهم مسمى الظلاميون قوة أكبر من ذي قبل، وجماهير أوسع من ذي قبل،

وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مفرزات أفكار، يعني بذمتك هل ما يكتبه زيدان، أو منتصر، أو ناعوت، على صفحاتهم ينتمي حتى للأدب، فضلا عن التنوير!؟

هل تشعر بحرية فى الكتابة فى ظل النظام الحالي؟

بالطبع، أنا حر في كل وقت. عندما اعتلت بعض القوى السياسية السلطة، وأشيع بين المثقفين أن هذه القوى ستقيد حرية التعبير، كتبت على صفحتي أن ذلك لا يخيفني، بل على العكس، سيبرز دوري الحقيقي كمبدع يكتب ضد الاستبداد والطغيان.

نظام الحكم الحالي لا يقل استبدادية عن التصورات المستبدة السابقة لو استمرت، ومع ذلك لا يمنعني ذلك من الكتابة والتعبير بالطريقة التي أريدها. حتى لو وضعت في زنزانة ضيقة في أي معتقل،

لن يستطيع أحد أن يمنعني. الحرية تنبع من داخل الإنسان الحر، فإذا فقدها صار العالم بأسره سجناً يحاصره. أما الكاتب الذي يبحث عن الأمان والانتفاع، فإنه يسعى لتحقيق هذا الأمان ولو على حساب حريته.

المهم عنده هو الكتابة لتحقيق مكاسب أدبية ومادية بسلام، حيث يكتب ويأكل ويشرب وينام، ويكرر هذه الدورة باستمرار. أما بالنسبة لي، الكتابة ليست وسيلة للمتعة أو الاسترخاء، بل هي وسيلة لتحقيق أهداف إنسانية نبيلة، ولذلك هي عذاب أقبله باضطرار.