عرفتُ الدكتور محمد مرسي عن قرب لخمس سنوات، تزاملنا خلالها تحت قبة البرلمان بدايةً من عام 2000، وتجاورت مقاعدنا خلال تلك السنوات، في نقاشات امتدت من اللجان إلى جلسات الطوارئ، ولم ينقطع بيننا الحوار حتى بعد أ ورقه من مذكّراتي:

كانت علاقتي بالدكتور مرسي علاقة ودودة، لكنها لم تَدخل في دائرة القرب الشخصي، إلا مع تولّيه رئاسة الجمهورية.

حينها، وجدت فيه وجهًا آخر مختلفًا تمامًا عن ذلك الذي عرفته نائبًا عن حزب الحريةو العدالة وعضوًا في مكتب الإرشاد.

لم يكن الرئيس مرسي متصلبًا أو متوجسًا كما كان البعض يعتقد، بل كان أكثر بساطة، وأكثر قربًا، وانفتاحًا على الآخرين.

على غير ما يتوقع كثيرون، وجدتُ في مرسي الرئيس عقلًا متفتحًا، متسامحًا، يستمع باهتمام، حتى إن لم يأخذ بالرأي. وكان حريصًا على التشاور معي، استنادًا إلى زمالتنا البرلمانية، في ما يتعلّق بالتشريع، والمالية العامة، وتفاصيل الدولة العميقة.

لا أملك إحصاءً دقيقًا للاتصالات واللقاءات التي جمعتني به خلال سنته الوحيدة في الحكم، لكن يبقى اللقاء الذي جمعنا يوم السبت 16 فبراير 2013، في قصر القبة، هو الأكثر رسوخًا في الذاكرة.

إذ لم يكن لقاءً تقليديًا، بل لحظة فاصلة في التاريخ.

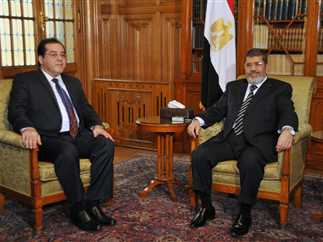

كانت الصورة التي نشرتها وسائل الإعلام في مساء ذلك اليوم، توثق هذا اللقاء (المرفقة في هذه الورقة)، حيث بدا الرئيس مسترخيًا على كرسيّه إلى جواري، في صالون القصر العريق، وبيننا طاولة تحمل ملفات الوطن، لا فناجين القهوة.

وصلني الاتصال من مكتب الرئاسة قبل اللقاء بساعات قليلة. وكان لافتًا أن الدعوة جاءت إلى قصر القبة وليس إلى قصر الاتحادية الذي كان محاصرًا وقتها بمظاهرات شعبية غاضبة.

هذا التفصيل لم يكن بلا دلالة، بل يعكس رغبة في الخروج من الدائرة المعتادة، نحو دائرة تفكير أكثر انفتاحًا.

امتد اللقاء قرابة الساعتين، حضر بعضا منه اثنين من أبرز مساعديه: الدكتور أيمن علي والدكتورة باكينام الشرقاوي.

وقد انقسم الحوار بين تقدير دقيق للوضعين السياسي والاقتصادي، وبين مناقشة صريحة لملف تشكيل حكومة ذات طابع سياسي ائتلافي، تشارك فيها قوى الثورة لا تُقصى عنها.

قال لي الرئيس بوضوح: “أراك الأقدر على تولّي تشكيل هذه الحكومة”.

كانت العبارة مفاجئة، ثقيلة المعنى، لكنها نابعة من شعور حقيقي بالأزمة. فكان يدرك أن البلاد تقف على حافة انفجار، وأن بقاء السلطة بيد طرف واحد لم يعد خيارًا صالحًا.

ناقشنا الأسماء المطروحة للمشاركة، وبرزت أسماء مثل عمرو موسى، وقيادات من حزب الوفد، وحزب الدستور، وحزب الكرامة، بل وتطرقنا إلى اسم الصحفي العزيز وائل قنديل، وشخصيات ثورية كان لها صوت في الشارع، وصدى في الضمير العام.

عندما بلغ الحديث حقيبتي الدفاع والداخلية، بدا الرئيس حازمًا.

فقد أصرّ على بقاء الفريق عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، بعدما خرج المشير طنطاوي والفريق سامي عنان. رأى أن الوزارة شهدت تغييرًا كبيرًا، ولا تحتمل مزيدًا من الاضطراب.

أما وزارة الداخلية، فقد اقترحت أن يتولاها المستشار هشام جنينة.

لم يكن اختياري عشوائيًا، بل كان امتدادًا لفكرة مدنية الدولة، ولتصور شامل لإصلاح المؤسسة الأمنية. جنينة، خريج كلية الشرطة عام 1976، عمل ضابطًا بمديرية أمن الجيزة، ثم انتقل إلى النيابة العامة، ومنها إلى منصة القضاء، حتى أصبح رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، وسكرتيرًا عامًا لنادي القضاة، وأحد رموز استقلال القضاء.

كان اقتراحي أن يُصبح أول وزير “مدني” للداخلية منذ أيام فؤاد سراج الدين عام 1952.

لكن مرسي رأى أن يكون وزيرًا للعدل.

فكان ردّي جريئًا: “لنُلغِ وزارة العدل بأكملها، ونُعيد اختصاصاتها إلى المجلس الأعلى للقضاء، ونوزّع باقي قطاعاتها على الوزارات المعنية”.

لم يُمانع الرئيس، بل طلب مزيدًا من الوقت لدراسة هذا المقترح الجذري.

كان يدرك أن مؤسسات الدولة لن تتقبل بسهولة فكرة الخروج من الصيغة التقليدية، لكنه كان راغبًا في التجربة، أو على الأقل في تفكيك فكرة “الوزارة السيادية”.

أما عن هشام جنينة، فكانت المشكلة أنه قد تم تعيينه -قبل أشهر- رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، خلفًا لـجودت الملط، بعد مظاهرات قوية من العاملين بالجهاز.

لم يُفصح لي الرئيس عن كل ما يعرفه، لكنه قال: “اتركه يُكمل عامه الأول هناك”، وكأنه يعلم ما سيواجهه. وبالفعل، وضع جنينة يده على عش الدبابير.

أرسل لجانًا لمراجعة حسابات مشروعات الجيش، وكشف لاحقًا عن تقرير مذهل، قدر حجم الفساد بما يتجاوز ٦٠٠ مليار جنيه بين 2012 و2015.

فكان الرد قاسيًا: صدر قانون خاص لعزله، ثم حكم عسكري بسجنه عام 2018، ليستمر خلف القضبان حتى 2023، رغم شيخوخته ومرضه، في الوقت الذي يُفرَج فيه عن القتلة وناهبي المال العام.

لم يكن هشام جنينة يسعى للصدام، لكنه كان يمارس مهمته وفقًا لما يفرضه عليه القانون والدستور. غير أن السلطة، بعد 2013، لم تعد تطيق كلمة حق، أو موقف شجاع.

لم يكن وحده. قبله استقال رئيس ديوان المحاسبات عام 1952 بعد استجواب من فؤاد سراج الدين. وفي 1978، استقال المهندس محمد صدقي سليمان بعد ضغوط. ثم استقال المستشار أحمد شوقي الشلقاني عام 2008 بعد كشفه عن فساد في برنامج البيت بيتك.

لكن لم يتعرض أحد منهم لما تعرض له جنينة: الضرب، والسجن، والإهانة.

كنا نملك فرصة حقيقية لإعادة بناء العلاقة بين السلطة والرقابة. لكنهم اختاروا الطريق الآخر: طريق تكميم الأفواه، وكسر الأقلام، واغتيال الحقيقة.

ومع ذلك، يظل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن موازنة 2024 شاهدًا على أن مصر لم تخلُ يومًا من الشرفاء، وأن الحقيقة قد تُسجن، لكنها لا تموت