ذكري10سنوات علي اتفاقية العار: من وقّع؟ ولماذا الصمت عن الدور المشبوه؟

منذ ساعات قليلة، وسط صمت مطبق، شهدت مصر واحدة من أخطر لحظات تاريخها المعاصر. كارثة وجودية تهدد حاضر الأمة ومستقبلها، وتكشف عما هو أبعد من أزمة سد، أو خلاف حدودي. إنها مرآة كاشفة لواقع سياسي مأزوم، وإرادة وطنية مغلولة، وعقل قانوني مستبعد عمدًا عن دائرة القرار.

في شهر مارس، الذي يحمل من تناقضات التاريخ المصري ما يجعل الأفراح تتقاطع مع الأطراح، والانتصارات تشتبك مع الانكسارات، وقفنا بين يومين متباعدين في ظاهرهما، متصلين في جوهرهما: ٩ مارس، يوم ثورة ١٩١٩، و١٣ مارس، ذكرى استقلال مصر الأول عام ١٩٢٢، حين دخلنا عصبة الأمم، استقلال ناقص، لم يكتمل، واستوجب استقلالًا ثانياً لم يأتِ بعد.

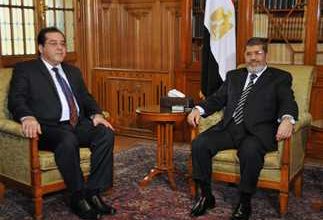

مرّ علينا ٢٣ مارس ٢٠٢٥، بصمت لا يليق بحجم الجرح المفتوح منذ عشر سنوات. الجرح الذي حُفر بتوقيع وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، في لحظة بدت كأنها توقيع على بياض لمستقبل مجهول، عنوانه التعاون، وحقيقته التنازل، تفريطٌ مقنّن في حقوقٍ لا تُقدّر بثمن.

أي دارس مبتدئ في القانون الدولي يعلم الفرق الجوهري بين “النهر الدولي” و”النهر العابر للحدود”. الأول يمنح الدول المتشاطئة سيادة مشتركة وحقوقًا متوازنة، والثاني يفتح الباب أمام دولة المنبع لاحتكار المياه والتصرف فيها بإرادة منفردة.

الوثيقة ويا للمفارقة صنفت النيل في ديباجتها كنهر عابر للحدود. عبارة وحيدة، جاءت في صدر الاتفاق، فنسفت كل ما بنيناه من شرعية قانونية وحقوق تاريخية، وأهدرت الإرث السيادي الذي طالما حفظ لمصر مكانتها ومصدر حياتها.

ديباجة الاتفاق لم تكن مجرد كلمات، بل كانت أخطر فقرة في كل السرد. فقد جاء فيها: “تقديرًا للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية السودان لمواردهم المائية العابرة للحدود…”. هكذا ببساطة، تحوّل النيل من نهر دولي مشترك إلى مجرى عابر لحدود تُقر مصر بسيادة غيرها عليه.

هنا لا بد أن نسأل: من كتب هذه الديباجة؟ ومن راجعها؟ ومن قبِل بها؟ ومن غطّاها؟ وهل كانت حقًا قرارًا وطنيًا مصريًا؟ أم أن القرار كان مستوردًا، وأن التوقيع جاء تحت إملاءات خارجية؟!

عند هذه النقطة، يظهر اسم محمد دحلان، رجل الظل لدى أجهزة الإمارات، وصاحب الدور المريب في كثير من ملفات المنطقة، ومنها ملف سدالنهضة. تشير تسريبات مؤكدة إلى أن دحلان شارك في ترتيبات ما قبل التوقيع، بل وكان أحد العرابين السياسيين لصيغة الاتفاق التي صبّت في مصلحة إثيوبيا وحدها.

لم يكن هذا التحرك الإماراتي الدحلاني بريئًا، بل كان جزءًا من استراتيجية أوسع لتهميش الدور المصري في القرن الإفريقي، وإعادة رسم موازين النفوذ الإقليمي. وقد جاءت هذه التحركات في سياق توتر مكتوم بين القاهرة وأبو ظبي، بسبب اختلاف الرؤى والمصالح.

الإمارات كانت ولا تزال تسعى لترسيخ موطئ قدم في إثيوبيا، واستخدمت مشروع سد النهضة كورقة ضغط وأداة نفوذ. ومن هنا نفهم لماذا كانت حريصة على تمرير اتفاق يفرغ مصر من قوتها القانونية، ويحولها من طرف في المعادلة إلى متفرج على مائدة تُدار في غيابه.

المصيبة الكبرى أن توقيع الوثيقة لم يُعرض على البرلمان، ولا خضع لأي رقابة قانونية أو مراجعة وطنية. بل جرى كل شيء في صمت مطبق، وظلام قانوني، ومباركة إقليمية، وتعتيم داخلي.

السؤال الآن ليس ماذا فعلت إثيوبيا؟ بل: لماذا تواطأنا؟ لماذا صمتنا؟ لماذا وقعنا؟ ومن الذي باع حقوقنا ثم خرج على الناس يتحدث عن السيادة؟

خسائرنا لا تقتصر على القانون، بل تشمل السيادة، والأمن القومي، والوزن الإقليمي، والاحترام الدولي. وما لم نتحرك الآن، فالمستقبل يخبئ لنا أثمانًا أعظم وخسائر أفدح.

الوقت لم ينتهِ بعد. لا بد من فتح الملف بالكامل. لا كحادثة قانونية، بل كقضية وطنية. يجب مساءلة كل من تورط، وفضح كل من غطّى، وكشف كل من نسّق ومهّد وسوّق.

لا بد من استعادة أدوات القانون الدولي، وتفعيل الدبلوماسية الشعبية، وكسر الحصار الإعلامي الذي يريد طمس الحقيقة، وتقديم رواية رسمية خاوية.

لا خلاص لنا إلا بالاعتراف بالحقيقة، والتأسيس لحركة وطنية تستعيد ما ضاع، وتمنع تكرار ما جرى. ليس أمامنا إلا أن نختار: بين الانتصار أو الفناء. فهل نجرؤ على الانتصار؟