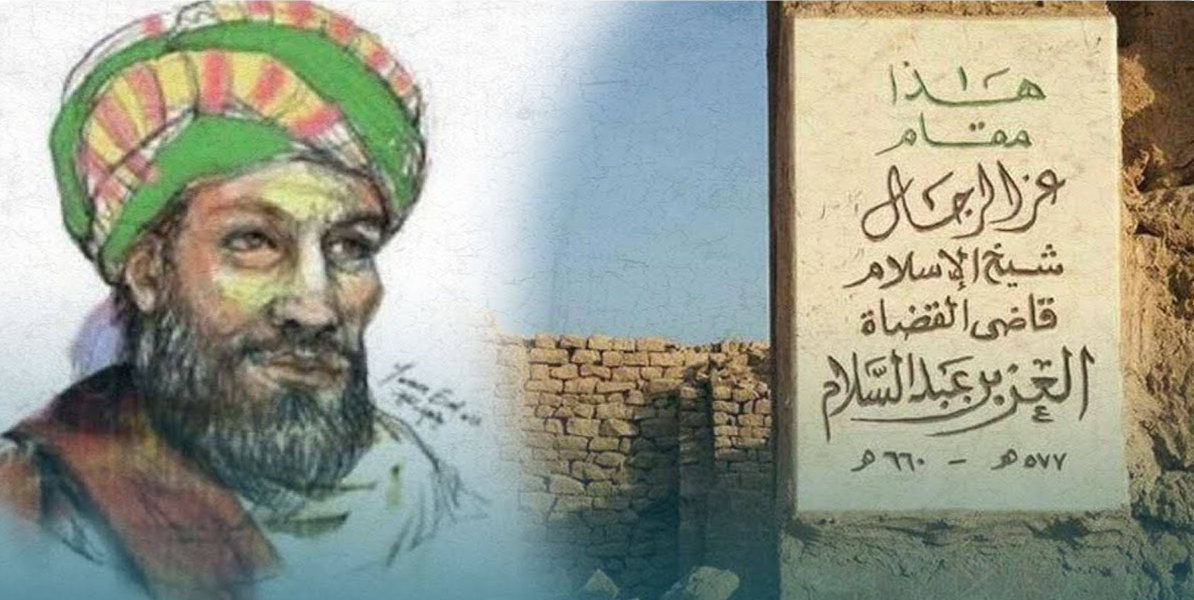

علي الصلابي يكتب: العلماء في مواجهة الأزمات والمحن الكبرى (العز بن عبد السلام نموذجاً)

كان العزَّ بن عبد السلام مدرسةً شامخة في فهم مقاصد الشريعة، وفقه المصالح والمفاسد، وفكِّ الاشتباك بين السياسة الشرعية والعقائد؛ فقد ساهم في نهضة الأمة فقهياً وفكرياً وجهادياً وسياسياً وأخلاقياً، فاستحقَّ أن نسجله بماء الذهب على صفحات الزَّمن كعلم من أعلام النهوض والنصر والتمكين. حيث توفرت في الشيخ عز الدين بن عبد السلام الصفات المطلوبة لهذا النوع من الفقهاء والعلماء النادرين؛ لأنه تصدى لقيادة الأمة في فترات حرجة من تاريخها، وقد شهد له علماء عصره بالفقه والعلم، وأذنوا له بالتصدي للإفتاء والتدريس.

وهو ممَّن شافه العلماء، وزاحمهم بالرُّكب في الحلق، واطلع على مجمل الأحكام الشرعية، فهو لم يقرأ نتفاً، بل درس العلوم الشرعية دراسةً شاملةً عامَّةً، فمرَّ على مسائل العلم، واستطاع تخريجها على أصولها، وأصبحت لديه ملكة فهم النصوص، وعرف مقاصد الشريعة وأهدافها العامة؛ فعلمه ليس حصيلة قراءة ليلةٍ، بل من سَهَرِ الليالي ومعاناة الأيام وديمومة طلب العلم، وتعلمه من المحبرة إلى المقبرة. وقد عاصر الشيخ عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب، ونهاية الدولة الأيوبية، وقيام دولة المماليك، فترك لنا آثاراً كبيرةً في الشأن العام والسياسة الشرعية، وفقه المصالح والمفاسد والتصدِّي للغزاة.

وللعز بن عبدالسلام (رحمه الله) مواقف مشهودة في نصرة الإسلام والمسلمين، ومن الصفات التي لازمت العزَّ بن عبد السلام طيلة حياته الشجاعة في الحق، ذلك لأنه كان مع الحقِّ يدور حيث دار، لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يخشى سلطاناً، ولا يهاب الموت في سبيل الله،

فلما تولَّى الشيخ عز الدين الخطابة بدمشق، أزال كثيراً من البدع التي كان يفعلها الخطباء، من دقِّ السيف على المنبر، ولبس السواد، والسَّجع المتكلَّف، والثناء على الملوك بما ليس فيهم، بل كان يدعو لهم، وأبطل صلاتي الرَّغائب والنصف من شعبان؛ وقد وقع بينه وبين ابن الصلاح (ت 643هـ) خلاف ووحشة بسبب صلاة الرَّغائب، لأنه كان يؤيدها. واستمرَّ العز في خطبته بالجامع الأموي سنة ونيِّفاً، حتى عزله الصَّالح إسماعيل بسبب إنكاره عليه تحالفه مع الصَّليبيين سنة 638هـ.

وكان سبب ذلك أنه لمَّا تحالف الصالح إسماعيل مع الصَّليبيين، أسلمهم قلعة صفد وقلعة الشقيف وصيدا، وبعض ديار المسلمين؛ ليساعدوه على الصالح نجم الدين أيوب حاكم مصر، لأنَّ الصالح إسماعيل خاف منه فكاتب الفرنجة، ليساعدوه ضدَّ ابن أخيه حاكم مصر، فكان الثمن تسليم ديار المسلمين، وتطبيع العلاقات وفتح الحدود، فدخل الصليبيون دمشق، وكان ذلك في عام 638هـ؛ وزيادةً على ذلك أذن الصالح إسماعيل للصليبيين بدخول دمشق لشراء السِّلاح لقتال المسلمين في مصر، وهذه خيانةٌ عظمى واستسلامٌ ذليل وخروج عن الدِّين والشرع. وجاء دور الشيخ العز الذي يغضب لله وينتصر لدينه، ويدافع عن أرض الإسلام وحقوق المسلمين، ويجاهر بالنهي عن المنكر، لا يخشى في الله لومة لائم، وتصدَّى كالأسد الهصور للمواجهة والنزال، وشقَّ عليه ما حصل مشقةً عظيمة.

فبدأت الجولة الأولى باستفتاء الشيخ العز في مبايعة الفرنج للسِّلاح، فقال: يَحْرم عليكم مبايعتُهم، لأنكم تتحقَّقون أنهم يشترونه ليقاتلوا به إخوانكم المسلمين؛ ثمَّ صعد الشيخ العز منبر المسجد الأموي الكبير، وذمَّ موالاة الأعداء وقبَّح الخيانة، وذمَّ الأعمال المشينة التي حصلت، وشنَّع على السلطان، وقطع الدعاء له بالخطبة، وصار يدعو أمام الجماهير بما يوحي بخلعه واستبداله، ويقول: اللهم أبرم لهذه الأمة أمراً رَشَداً، تُعِزُّ فيه وليَّك وتذل فيه عدوَّك، ويُعمل فيه بطاعتك ويُنهى فيه عن معصيتك؛ والناس يبتهلون بالتأمين والدُّعاء للمسلمين، والنصر على أعداء الله الملحدين. وكان الملك الصالح إسماعيل خارج دمشق، فلمَّا وصله الخبر أحسَّ بالخطر الذي يحدق به، والثورة المتوقَّعة عليه، فسارع إلى إصدار الأمر الكتابي بعزل الشيخ العز من الخطابة والإفتاء، وأمر باعتقاله واعتقال الشيخ ابن الحاجب المالكي الذي شاركه الإنكار على فعل السلطان، ولما قدم إسماعيل إلى دمشق أفرج عنهما، وألزم الشيخ العز بملازمة داره وألا يفتي.

وبعدها توجّه الصالح إسماعيل إلى مصر، تحرسه الجيوش الصليبية الحاقدة، ليحارب الصالح أيوب، وكأنه تأسَّف لإطلاق الشيخ، وأوجس في نفسه خيفةً، فأرسل إلى سلطان العلماء بعض أعوانه، وأمره أن يستنزله على وجه السياسة في زعمه، ليقع منه مداهنة، ولو في بعض الأوقات، أو في بعض الأحوال، فقال السلطان لرسوله: تتلطَّف به غاية التلطَّف وتستنزله، وتعده بالعودة إلى مناصبه على أحسن حال؛ فإن وافقك فتدخل به عليَّ، وإن خالف فاعتقله في خيمته إلى جانب خيمتي، فلمَّا اجتمع رسول السلطان مع سلطان العلماء، شرع في مسايسته وملاينته، ثم قال له: بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه وزيادة أن تنكسر للسلطان، وتقبِّل يده لا غير. فقال له: يا مسكين! ما أرضاه أن يُقبِّل يدي، فضلاً أن أقبِّل يده! يا قوم! أنتم في وادٍ وأنا في واد، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به! فقال له: قد رُسم لي إن لم تُوافق على مايُطلب منك؛ اعتقلتُك! فقال: افعلوا ما بدا لكم!

فأخذه، واعتقله في خيمةٍ إلى جانب خيمة السلطان، فأخذ سلطان العلماء ـ رحمه الله ـ يقرأ القرآن، والسلطان يسمع، فقال يوماً لملوك الصليبيين: أتسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن؟ قالوا: نعم، قال السلطان: هذا أكبر قساوسة المسلمين، وقد حبسته لإنكاره عليَّ تسليمي لكم حصون المسلمين، وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه، ثم أخرجته فجاء القدس، وقد جدَّدتُ حبسه واعتقاله لأجلكم. فقال ملوك الفرنجة: والله لو كان هذا قسِّيسنا لغسلنا رجليه، وشربنا مرقتها.

ولله در القائل:

ومن يَهُن يسهل الهوان عليه مـا لـجــرج بـمــيِّــت إيــلام

ثم جاءت الجيوش الإسلامية من مصر، ففرَّقوا عساكر الصَّليبيين، ونصر الله أهل طاعته وخذل المنافقين، ونجَّى الله الشيخ من كيد الشَّيطان وحزبه، ودخل مصر آمناً. ولما هاجر العز بن عبد السلام (رحمه الله) إلى مصر استقبله صاحبها نجم الدين أيوب أعظم استقبال وقرَّبه، وأدناه وأكرمه، وولاه خطابة جامع عمرو بن العاص، وقد قام بمهمته أعظم قيام، وأدَّى رسالة المسجد التي عاش من أجلها على أحسن وجه، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، صادعاً بالحق منكراً للباطل، وكان حريصاً ألا يعزل نفسه عن الخطابة، كما فعل في عزل نفسه عن القضاء؛ لأنه في الخطابة لا يخشى الحيف وظلم النَّاس، خلافاً للقضاء.

هكذا عاش العز بن عبد السلام (رحمه الله) وهكذا مات، عالماً تقياً صابراً مجاهداً، لا تغريه الدنيا، ولا يستذله السلطان، ولا يخيفه الموت، فكان (رحمه الله) العالم والفقيه الذي يجهر بالحق في الأوقات الحرجة واللحظات الحاسمة، وخصوصاً في تلك المواقف التي تتعلق بخيانة الأمة وموالاة أعداء الله، فهو (رحمه الله) المثال لما يجب أن يكون عليه العالِم المسلم في نصرة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.